興味深~い和歌山のクジラの歴史と文化、っていうお話

- kujira-takahama

- Jul 15, 2024

- 13 min read

Updated: May 19, 2025

古代捕鯨発祥の地にホエールウォッチングスポット!

和歌山には日本が誇るクジラのまちがいっぱいあるんやで~!

まいどおおきに。

大阪の中央卸売市場で鯨肉の仲卸をやってる高浜康子です。

新しい捕鯨母船「関鯨丸」が5月21日に山口県下関市から出港して、ニタリ鯨計15頭を捕獲して6月9日に仙台港へ入港。

船内で解体から箱詰めまでされた鯨肉約50トンを荷揚げしたそうです。

近海での捕鯨だから鮮度抜群の状態で、美味しさは間違いないはず。

そういえば、市場でも頻繁に生肉が入荷していましたしね。

次は9月くらいらしいので、また楽しみにしていてください。

水産庁が大型のナガス鯨59頭の捕獲枠を認める方針を示してて、これまでより合計1200~1300トンの増産が可能になるんですよ。

「鯨はナガス」という方もいらっしゃるので、そんな方にも食べてもらえる機会が増えると嬉しいです。

さて、今回のブログでも鯨肉の文化の勉強を深めたいと思います。

テーマは関西の中でも、捕鯨基地を持つ「和歌山」のクジラの歴史と文化について調べてみました。

和歌山県・熊野灘の捕鯨文化に関するストーリー「鯨とともに生きる」が日本遺産に認定されてる新宮市・那智勝浦町・太地町・串本町の4市町に特に注目してみたんで、ちょっと読んでみたって~。

<参考サイト>

・新型捕鯨母船「関鯨丸」が初捕獲 体長13メートルのニタリクジラ、千葉・銚子沖で

・世界唯一の捕鯨母船・関鯨丸がクジラ肉50トンを荷揚げ 仙台港

・商業捕鯨再開から5年、クジラを巡る新たな動き 73年ぶりの新捕鯨母船も

【目次】

古式捕鯨発祥!和歌山のクジラの歴史

黒潮が流れる熊野灘の沿岸地域では、古くからクジラが時折浜辺に打ち寄せられ、富をもたらす「えびす」として信仰の対象とされるほど重宝されてきました。

やがてクジラを捕獲するようになり、江戸時代に入ると組織的な捕鯨が始まりました。

熊野灘沿岸は複雑なリアス式海岸が続いており、背後には急峻な山々が迫っています。

そのため高台から沿岸地域を回避するクジラをいち早く発見でき、またクジラを引き揚げられる浜があったことなどの地理的条件が、捕鯨がさかんになった理由のひとつと考えられています。

<写真>PhotoAC「和歌山熊野灘海岸」より

太地(たいじ)町は、網でクジラの動きを止めて銛を打つ「古式捕鯨」発祥の地として知られています。

1606年(慶長11年)に当地の豪族・和田家一族の忠兵衛頼元が、知多半島の突端・尾張師崎(もろざき)の漁師の伝次と泉州堺の伊右衛門の協力のもと、太地浦を基地として突捕り法による捕鯨を始めたそうです。

当初は銛だけを使っており、死んだ後も海上に浮いているクジラだけを捕らえていました。

頼元の孫の頼治(のちの捕鯨家・太地角右衛門)が網取り法を開発し、死後に海中に沈んでしまう大型のクジラを捕ることも可能となり、太地の捕鯨は飛躍的に発展したそうです。

紀州藩の保護もあり、太地は捕鯨の本場として最盛期を迎えました。

捕鯨は地域の一大産業となり、500人以上もの人々が役割を分担していました。

山見台といわれる高台からクジラを見張るほか不足資材や漁の状況等の情報の伝達をする「山見」、クジラに網を掛ける「網舟(あみぶね)」、クジラに銛を打ち込む「羽指(はざし)」、仕留めたクジラを運ぶ「持双舟(もっそうぶね)」、各船で不足した資材・食料を運搬する「納屋舟(なやぶね)」、用具を管理・修繕する「大納屋(おおなや)」、解体・加工を行う「鯨始末係」などの役目がありました。

さらに捕鯨船をつくる船大工、銛や剣をつくる鍛冶屋、浮き樽をつくる桶屋、販売・経営を司る支配所など、幅広い業種が関わり、地域全体が利益を享受できるシステムを構築していたそうです。

「一頭で七郷が潤う」と言われるほどで、1681年(天和元年)には年間で95頭が捕れ、6000両を超す莫大な利益をもたらしたとのことです。

太地町のほか、新宮市三輪崎や串本町古座でも古式捕鯨が行われていました。

明治時代、西洋式捕鯨法が導入され、クジラの回遊も減少するにつれて、太地の捕鯨は徐々に衰退していきましたが、現在でも古式捕鯨の伝統を受け継ぎながら、近海での小型捕鯨が続けられています。

「クジラの町」として、捕鯨の歴史と文化を伝える文化財や祭、伝統芸能などが数多く伝承されています。

<写真>PhotoAC「捕鯨船(第一京丸)と銅像」より

<参考サイト>

・日本遺産「鯨とともに生きる」 ストーリー

・鯨とともに生きる

・古式捕鯨ゆかりの史跡が数多く残る「くじらの町」太地町

・太地町と捕鯨の歴史

さまざまなクジラ文化が広がる和歌山

和歌山の各地で、クジラに関連する施設や鯨信仰などの文化が見られます。

いくつか調べてみました。

【和歌山県太地(たいじ)町】

「くじらと海のエコミュージアム太地」をキャッチフレーズとする、古式捕鯨発祥の地。

約400年前より「太地浦くじら祭」が開催されている。

2艇の船の間に橋を渡して作った桟敷の上で、漁師が打つ太鼓と歌に合わせて踊るこの踊りで、海の安全祈願や豊漁を祝う。

綾棒(あやぼう)を捕鯨銛に見立てて踊る「綾(あや)踊り」、クジラをつかみ取るところを表現した「魚踊り」などがある。

<写真>PhotoAC「和歌山 太地町のくじらのモニュメント」より

「燈明崎(とうみょうざき)」は、日本で初めて鯨油を用いた行灯式燈明台(燈明灯台)が設置されていたところで、古式捕鯨で重要な山見台も復元されている。

<写真>PhotoAC「燈明崎の山見跡」より

また「梶取崎(かんどりざき)」も山見台のひとつ。

岬の端には「狼煙場跡」があり、合図を出していたと想像できる。

「くじら供養碑」もあり、毎年4月29日にはこの場所で「くじら供養祭」が行われるとのこと。

恵比寿神社の「恵比須の宮」の鳥居は、クジラの骨でできている鯨鳥居。

現在の鳥居は三代目で、2019年(平成31年)に建立された、イワシ鯨のあご骨でできたもの。

<写真>PhotoAC「梶取崎園地のくじら供養塔」より

「太地くじら浜公園」には、1971年から2012年まで北洋・南氷洋捕鯨で活躍した捕鯨船「第一京丸」が展示されている。

同じ公園内にある「太地町立くじらの博物館」では、捕鯨の歴史を学べるほか、全身骨格標本や模型を見ることもでき、全国的に珍しいクジラショーも楽しめる。

博物館から徒歩5分の「くじら浜海水浴場」では、夏の期間中、「くじらに出会える海水浴場」と題し、海水浴を楽しみながら自然に近い状態でクジラを観察できるイベントが実施される。

<写真>PhotoAC「和歌山・太地町立「くじらの博物館」」より

2024年4月には「国際鯨類施設」がオープン。

クジラの生態を総合的に解明することを目指し、クジラのDNAを分析して生息域や群れの活動範囲を調べるほか、クジラの組織から個体の年齢や健康状態を特定するなど、クジラの調査・研究や情報発信を行う拠点となっている。

【和歌山県那智勝浦町】

多くのクジラにまつわる祭りや伝統芸能が今も受け継がれている。

「飛鳥神社」の「お弓祭り」や塩竈(しおがま)神社の「せみ祭り」では、セミ鯨を模した、木やわらで作られた「せみ」という縁起物が的に取り付けられ、豊漁や航海の安全を祈願している。

那智勝浦の近海は、4月から9月にかけてクジラを見ることができるホエールウォッチングスポットとなっている。

<写真>PhotoAC「那智の滝と三重塔 (那智山)」より

【和歌山県新宮市】

新宮市三輪崎は、江戸初期には浦方(漁村)の租税が勝浦や太地より多かったほど、捕鯨で栄えた港だった。

熊野古道の高野坂には、沖合を回遊する鯨を山の上からいち早く発見し、それを漁船に伝える役割をした「鯨山見跡」が残っている。

「三輪崎八幡神社」で毎年9月に行われる霊大祭で披露される「鯨踊り」は、1967年に市の無形民俗文化財、1974年に和歌山県の無形民俗文化財に認定されている。

約300年前、この地の領主が京都の公家に鯨肉を献上した際に誕生したもの。

<写真>PhotoAC「熊野古道鯨山見跡」より

【和歌山県串本町】

古座川の河口にある河内島を中心に開催される「河内(こうち)祭」。

華やかな装飾を施した捕鯨の水上渡御では、島の周りを周りながら「御船謡(みふねうた)」を歌うのをみることができる。

1999年に「河内祭の御船行事」として国の重要無形民俗文化財に指定。

本州最南端の潮岬では、4月から6月にかけてはマッコウ鯨、ザトウ鯨、ミンク鯨、シャチなど大型のクジラ、秋にかけてはコマッコウ鯨、ゴンドウ鯨、バンドウイルカなどの小型のクジラを頻繁に見ることができる。

その多くは小さな子クジラを連れているとのこと。

<写真>PhotoAC「本州最南端、潮岬を空撮(和歌山県串本町)」より

<参考サイト>

・農林水産省[Guide]鯨ゆかりの地を巡ってみよう 全国「鯨」マップ

・くじらと人のつながり

・太地町観光協会

・現代も息づく、三輪崎の鯨方の史跡と文化

・鯨山見跡(日本遺産 鯨とともに生きる)

・三輪崎の鯨踊り

・和歌山 串本町 古座川で「河内祭」

・ホエールウォッチング

日本最古の捕鯨地・和歌山の鯨食文化

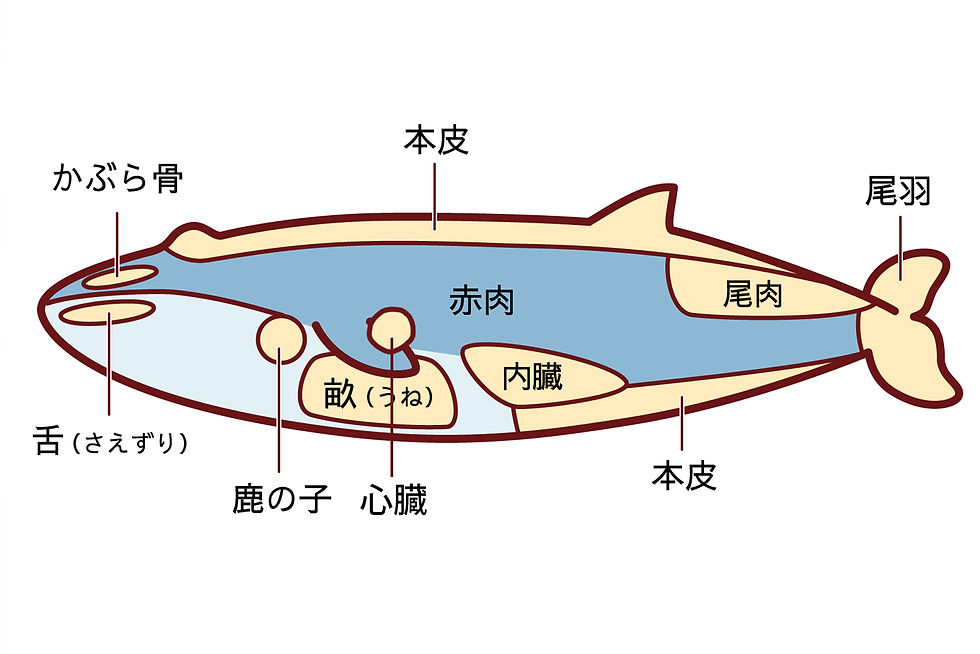

クジラは、肉や内臓はもちろん骨や皮に至るまで、無駄なく消費されてきました。様々な部位を使った料理が和歌山でも食されています。

【尾の身の刺身】(和歌山県)

尾びれの付け根あたりの肉は「尾の身」「尾肉(おにく)」と呼ばれ、わずかな量しかとれない希少部位。

細かなサシの入った霜降りの肉はやわらかく甘みがある。

薄切りにして刺身で食べるのが一般的。

【クジラの竜田揚げ】(和歌山県)

鯨肉を一口大に切ってショウガ汁と醤油で下味をつけ、片栗粉をまぶして油で揚げる。

クジラ料理の代表的なメニューで、学校給食で出されるなど、貴重なタンパク源として日本の食卓を支

えてきた。

【いでもの】(和歌山県)

「うでもの」とも呼ばれる。

クジラの内臓を茹でて、小さく刻んで酢醤油や酢味噌などをつけて食べる。

【ごんろのねぶか煮】(和歌山県)

「ごんろ」はゴンドウ鯨のこと。

小さく切って野菜と醤油、砂糖を入れて炊く料理。

たくさんの「ねぶか」(ネギ)とコンニャクを入れて煮ると、クジラの臭みが気にならなくなるとのこと。

<参考サイト>

・和歌山県 尾の身の刺身(おのみのさしみ)

・和歌山県 鯨の竜田揚げ

・【和歌山県】いでもの(クジラのまち太地の食) ありとあらゆる内臓を食べていました。

・【うでもの】無駄なく恵みを頂きます。和歌山県太地町

・【和歌山県】ごんろのねぶか煮(和歌山県クジラのまち太地の食) ゴンドウクジラの肉とネギの煮物

・【クジラ探訪記⑥】和歌山県・太地町㊦(日刊水産経済新聞2022年1月21日掲載)

《クジラの豆知識》太地町と反捕鯨団体の動き

1988年、国際捕鯨委員会 (IWC) による商業捕鯨の停止にともない、太地町でも沿岸のミンク鯨漁を含むヒゲ鯨商業捕鯨が中断されました。

ここで言う「イルカ」とは小型捕鯨を指します。

2009年、太地町のイルカ追い込み漁を批判的に描いた映画「ザ・コーヴ」の公開を機に、大人数の海外の活動家が太地町を訪れるようになり、示威行為や、漁師や加工業者への嫌がらせ、盗撮、住民の通行妨害などがエスカレートしていきました。

太地町に活動家を常駐させていた反捕鯨団体「シーシェパード」は、器物損壊・暴行事件などの違法行為を起こすなど強硬な行動に及んでいました。

シーシェパードは、環境団体「グリーンピース」の創設メンバーの一人が設立した団体です。

シーシェパードとグリーンピースは、日本が国際捕鯨取締条約に基づき合法的に実施している鯨類捕獲調査に対して執拗な妨害活動を繰り返してきました。

イルカ漁の許可権限を持つ和歌山県は、「一方的な価値観で批判することは、太地町でイルカ漁に携わってきた人たちの生活権を不当に脅かし、町の歴史や誇りを侮辱するもの」という批判コメントを出しているそうです。

2014年、日本政府は日本のイルカ漁に関し、「わが国の伝統的な漁業の一つであり、法令に基づき適切に実施されている」との答弁書を決定しました。

警察や海上保安庁、入国管理局などの取り締まり強化により、シーシェパードは事実上、2017年度より太地町の反イルカ漁キャンペーンから脱落しているとのことです。

2023年現在の太地町の状況は、追い込み漁の時期に合わせ、和歌山県警が反捕鯨団体などの抗議活動を監視する特別警戒本部現地警戒所を開所し、警察官が24時間常駐し警戒に当たりました。

新型コロナウイルスの影響もあり2020年から海外活動家の姿は見られず、2022年には国内の動物愛護団体など約50人を確認したそうですが、違法な妨害はなかったとのことです。

<写真>PhotoAC「太地漁港湾奥の漁船」より

<参考サイト>

・Wikipedia 太地町

・「The Cove」から10年 太地町への活動家による嫌がらせ、文化的侵略

・第73回 古式捕鯨の伝統を「海業」に継承ー和歌山県・太地町

・日本の鯨類捕獲調査に対する不法なハラスメント及びテロリズム

・反捕鯨団体の抗議に備え 和歌山県警が現地警戒所

《クジラの美味しい部位をご紹介⑪》舌(さえずり)

「さえずり」とは、クジラの舌のことで、牛肉で言うタンにあたります。脂肪がやわらかく少し甘みのある独特の味わいで、旨みがたっぷり詰まっています。舌を動かす筋肉も含まれ、舌の先端や中央、根元など、位置によって食感が異なります。

濃厚ながら上品なまったりとした脂の旨みがあり、弾力のあるプルプルとした食感で、大阪のおでん(関東煮)に欠かせない具材として親しまれてきました。

冷凍のさえずりを入手したら、時間をかけて解凍します。

無数の血管があり、個体によっては2日かけても充分解凍できない場合があるそうです。

まずは流水で、内部にたまった血まで入念に洗い流します。

水に入れて、容器ごと冷蔵庫に入れて1~2日間ほど置きます。

解凍すると血管の断面が見えますが、血管内にも血が残っているため、大きい血管は骨抜きで抜き取ります。 解凍したさえずりはおつくりにしてポン酢や酢味噌、酢醤油などで食べたり、おでんやタンシチューなどの煮込み料理にしたりするのがおすすめだそうです。

<写真>PhotoAC「鯨 さえずり」より

<参考サイト>

・くじらのさえずりってどこの部位?美味しい食べ方や含まれている栄養についても解説

・鯨タンのストーリー

《おうちでも簡単!鯨肉実践レシピ⑪》さえずり煮

とろみのあるだしで水菜と合わせるさえずり煮は、高級料亭のような深い味わい。

プリプリしたさえずり、シャキシャキの水菜と、食感の違いも楽しめます。

《さえずり煮の作り方》

【材料】

・さえずり:1人前(約200g)

・米ぬか:適量

・だし汁:1000cc

・薄口醤油:50cc

・みりん:30cc

・水菜:適量

・水溶き片栗粉:適量

【作り方】

・解凍したさえずりの根元の赤肉部分を包丁でそぎ取り、赤肉と脂肪分を切り分ける。

・鍋にたっぷりの水を入れ沸騰させ、さえずりと米ぬかを入れる。

・3~4時間ほどじっくりと茹で、鍋から取り出し冷水に1時間ほどさらす。

・冷め切らないうちに表皮をむき、再び米ぬかで1時間ほど茹でる。

・串がスッと入るぐらいの柔らかさになったら、1時間ほど水にさらす。

・キッチンペーパーで余分な水分を吸い取り、食べやすいように5㎜幅に切る。

・鍋にだし汁をひと煮立ちさせ、淡口醤油とみりんを入れて煮立てる。

・さえずりを入れて30分ほど煮込み、水菜を入れ、水溶き片栗粉でとろみをつける。

・器に盛り付けて、できあがり。

<参考サイト>

・さえずり煮

Comments