国際捕鯨委員会って知ってる?っていうお話

- kujira-takahama

- Sep 14, 2025

- 10 min read

Updated: Sep 21, 2025

2019年世間をにぎわせた「IWC脱退」知ってますか?覚えてますか?

美味しい鯨肉と深~い関わりがある話題なんですよ!

まいどおおきに。

大阪の中央卸売市場で鯨肉の仲卸をやってる高浜康子です。

商業捕鯨が再開されてから6年。

今年も釧路や太地町など全国各地から、捕鯨解禁のニュースが聞こえてくるようになりましたね。

「でも、捕鯨って禁止ちゃうの?」

「なんちゃらピースっていう団体が反対してなかったっけ?」

「そもそも商業捕鯨ってなんで禁止されてたん?誰が禁止してたん?」と疑問に思ってる人も多いんやないでしょうか。

「あれ?でも、IWCに加盟してたときも捕鯨してたよね?」

って思いません?

それが『調査捕鯨』って言う名目の捕鯨。

『調査捕鯨』とは、国際捕鯨委員会(IWC)加盟国が科学調査を目的として行う鯨類捕獲調査のこと…だそうです。

で、もうひとつ。

実は産地以外ではあまり知られてないかもしれませんが、日本の沿岸部で獲れる「小型鯨類」に限って、「農林水産大臣による許可に基づき、基地式捕鯨業において、ツチクジラ等の小型鯨類を対象とした捕鯨が行われています。これらの種は、IWCの管理対象種ではないため、商業捕鯨モラトリアムの間も我が国において捕獲が行われていました。」(水産庁ホームページより)とのことで、IWCのルールとは別に捕鯨が行われていました。

その沿岸捕鯨は期間が限定されていて、日本の各産地で“小型”の鯨類の捕鯨が解禁されたって言うお話です。

知らんと、「あれ?」ってなりますよね。

でも、安心してください。

ちゃんと日本は鯨類の数を確認しながら捕鯨を行っているので、機会があればぜひ鯨肉も食べてみてね。

さて今回は、鯨資源について国際的に管理する機関「国際捕鯨委員会(IWC)」について調べてみました。

日本も加盟国やってんけど2019年に脱退することになって、それを機に商業捕鯨が再開されて今に至るんです。

どんな機関?なんで日本は脱退したん?

という素朴な疑問を解消するべく、がんばって調べてみたんで、ちょっと読んでみたって~。

※写真はPhotoACより

【目次】

IWC設立の背景や歴史について

国際捕鯨委員会(IWC:International Whaling Commission)は、鯨類資源管理に関する国際的な委員会です。

2020年4月時点で88カ国が加盟しており、ナガス鯨やイワシ鯨、ニタリ鯨、ミンク鯨など大型鯨類13種(条約締結時。現在は実質的には17種)を管理対象としています。

事務局はイギリスのケンブリッジにあります。

かつて、鯨油は灯油や食用に使われるなど人類にとって利用価値の高いものでした。

また、ヒゲや骨も産業資材などとして重宝されていました。

そのため19世紀末頃には、世界中で“商業捕鯨”、つまり商売目的の捕鯨がさかんに行われるようになりました。

第二次世界大戦の頃から鯨資源の減少が叫ばれるようになる一方で、西洋諸国では石油などへの移行により鯨資源の需要が減っていました。

1946年に締結された国際捕鯨取締条約(ICRW)に基づき、鯨資源の保存および捕鯨産業の秩序ある発展(持続的利用)を図ることを目的に、IWCが1948年に設立されました。

条約では科学的根拠に基づく持続的利用の原則が反映されており、科学調査捕鯨の実施権利を認めています。

日本も鯨資源の持続的な利用のため1951年に加盟しました。

※写真はPhotoACより

しかしIWCの過半数は反捕鯨国が占めており、資源の減少を理由に商業捕鯨を止めようという流れができ、1970年前後から欧米を中心に反捕鯨運動が巻き起こりました。

1982年、第34回IWC年次会合において、商業捕鯨を一時停止する「商業捕鯨モラトリアム」が提案され、投票の結果、可決されました。

日本は当初、科学的根拠に欠けているとの理由で同決定に異議申し立てを行い、資源的に持続的な利用が可能な種について商業捕鯨を継続していましたが、その後の日米協議により、異議申し立てを取り下げました。

日本は沖合域1987~1988年、沿岸域は1988年以降、大型鯨類の商業捕鯨を中止。

生物学的情報の収集のため、調査を目的とした『調査捕鯨』に切り替えました。

調査終了後の個体から副産物として鯨肉や畝須(鯨ベーコン)などが生産され、日本の市場に流通していました。

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・捕鯨の歴史

・TSURINEWS

・水産庁 捕鯨を取り巻く状況

・水産庁 捕鯨をめぐる情勢

日本がIWCを脱退した理由ってなに?

商業捕鯨モラトリアムにおいては、鯨資源の減少や商業捕鯨の中止の必要性について科学的根拠がなかったこともあって、1990年代からIWC加盟国であるノルウェーやアイスランドが次々と商業捕鯨を再開し始めました。

IWCの内部で捕鯨国と反捕鯨国の対立が激しくなる中、日本も30年以上にわたる交渉が実を結ばず、政府は2018年12月26日、IWCからの脱退を表明し、2019年6月30日に正式脱退し、同年7月1日から31年ぶりに商業捕鯨を再開することになりました。

脱退理由は、IWCが商業捕鯨モラトリアムの見直しを行わず、1990年までに見直すという約束を履行しなかったこと。

反捕鯨国による条約の本来目的からの逸脱。

また、科学的根拠に基づかない政治的判断の横行、といったことだそうです。

鯨類資源は重要な食料資源であり、他の生物資源と同様、最良の科学的根拠に基づいて持続的に利用されるべきである、また、食習慣・食文化はそれぞれの地域に置かれた環境により歴史的に形成されたものであり、相互理解の精神が必要、というのが日本政府の基本認識です。

※写真はPhotoACより

IWC脱退に伴い、現在日本では領海ならびに排他的経済水域内で、大型鯨類を対象とした商業捕鯨を行っています。

南極海や南半球での捕鯨は実施しないことと、科学的根拠に基づいた資源管理を継続することが、IWC脱退後の日本の方針です。

乱獲を防止するため、脱退後もIWCで採択された方式をもとに調査捕鯨時よりも厳しい自主的な捕獲枠を定めて、資源量に配慮しながら捕鯨しています。

現在、多くの種類のクジラが増加傾向にあり、資源として充分利用できるほど豊富になっています。

商業捕鯨では日本の沿岸で行う上、捕鯨船上で血抜きができるようになったことや冷蔵技術の発達もあって、一度も冷凍していない上質な生肉が流通するようになりました。

なお小型鯨類については、農林水産大臣による許可に基づき、基地式捕鯨業において「ツチ鯨」「ゴンドウ鯨」等を対象とした捕鯨が行われています。

これらの種はIWCの管理対象種ではないため、商業捕鯨を中止していた間も日本で捕獲が行われていました。

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・国際捕鯨取締条約脱退と日本の進路(下)

・財団法人日本鯨類研究所 クジラの調査はなぜやるの?

・J-CASTニュース

その後のIWCの活動と現状はどうなん?

日本はIWC脱退以降も、IWCと共同で毎年夏季に「北太平洋鯨類目視調査」を実施するなど、国際機関と連携しながら、科学的知見に基づく鯨類の資源管理に尽力しています。

2022年10月、スロベニアのポルトロシュで開催されたIWC第68回総会では、2019年の脱退以来、初めてオブザーバーとして参加しました。

会議での発言や文書の提出は許されますが、IWCとしての意思決定に際しての投票権は持っていないという立場です。

総会は対立の少ない静かなものだったそうです。

近年、反捕鯨国の関心は、捕鯨に反対することからクジラを保護するプログラムを推進することにシフトしているそうで、IWCはクジラ保護機関化が進行していると考えられています。

2024年9月26日、IWCは年次総会で、1998年にブラジル政府が提案して議論が始まった、南大西洋にクジラの禁漁区(サンクチュアリ)を設定する案の採決を行いました。

鯨類禁漁区とは、IWCが設定する全鯨類の禁漁海域で、1979年にインド洋で、1994年に南極海でそれぞれ設定されました。

南極海の禁漁区は南緯40度以南(一部海域では同60度以南)とのことです。

結果は、賛成40カ国、反対14カ国と、賛成が可決に必要な75%に届かず、今回も否決されたようです。

商業捕鯨を行っているノルウェーは反対し、同じく商業捕鯨を行っているアイスランドは棄権したそうです。

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・IWC(国際捕鯨委員会)について

・国際捕鯨委員会(IWC)第68回総会を振り返って(上)

・国際捕鯨委員会(IWC)第68回総会を振り返って(下)

《クジラの豆知識》各地で捕鯨シーズン始まる

2025年8月20日、釧路沖での今シーズンの商業捕鯨が始まりました。

宮城県・千葉県・和歌山県の漁船合わせて4隻が釧路港から出漁し、22日には、釧路市の東およそ100キロの沖合で捕獲されたミンク鯨2頭が釧路港に水揚げされました。

操業期間は8~10月で、2025年度の捕獲枠はミンククジラ77頭・ニタリ鯨20頭の合わせて97頭だそうです。

ちなみに2024年度の実績は、ミンク鯨8頭、ニタリ鯨4頭の計12頭。

高水温の影響で漁獲量は2019年以降で2番目に少なかったとのことです。

また和歌山県太地町では、2025年9月1日、イルカやゴンドウ鯨など小型鯨類の追い込み漁が解禁されました。

町漁業協同組合所属の「太地いさな組合」の漁船9隻が出漁し、初日には約10頭のハナゴンドウを捕獲しました。

追い込み漁は、複数の漁船が沖合から小型鯨類を畠尻湾に追い込んで捕獲する伝統漁法。

操業期間は9月1日から翌年春までとのことです。

※写真はPhotoACより

<参考サイト>

・釧路沖で今シーズンの商業捕鯨始まる 釧路港で初水揚げ

・再開6年目の商業捕鯨 釧路沖で12頭水揚げ 初捕獲のニタリクジラも

・イルカや小型鯨の追い込み漁解禁 和歌山・太地町、抗議活動を警戒

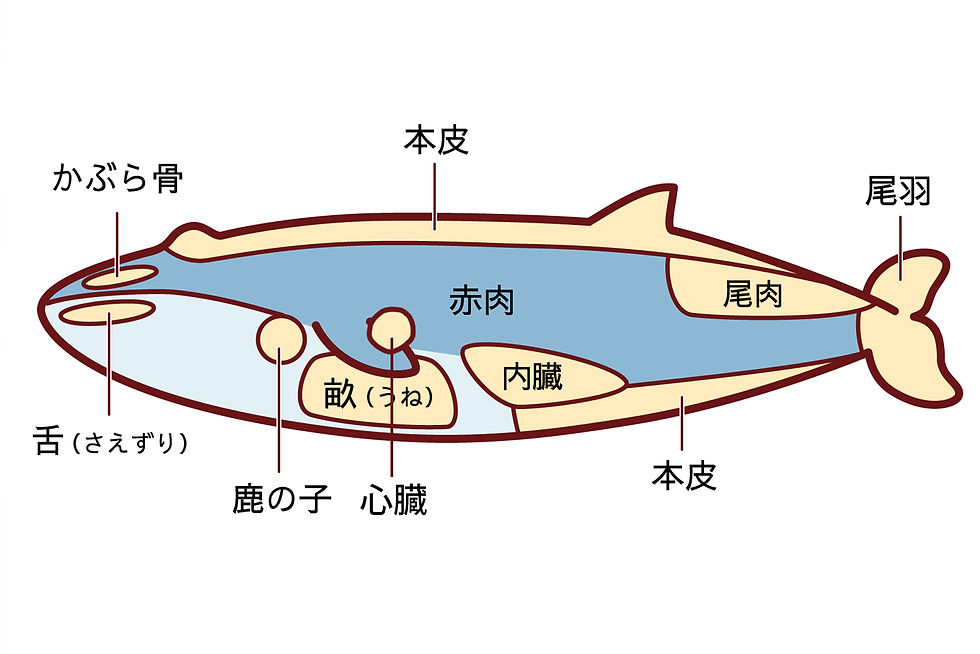

《クジラの美味しい部位をご紹介⑰》本皮

本皮は、クジラの体を覆う表皮と皮下脂肪の部位です。

鯨肉の中でも特徴的な、コリコリとした独特の食感と栄養価を持つ部位として珍重されています。

脂分が多く、噛めば噛むほどまろやかな甘みが出る本皮は、好みで厚さを調整するのもおすすめです。

コラーゲンが豊富に含まれており、またEPA、DHA、DPAなどの不飽和脂肪酸を含み、血液の流れを良くするなどの働きが期待できます。

食べ方としては、お刺身のほか、湯通しして汁物にしたり、煮物にしたりと、幅広い調理法で楽しめます。

<参考サイト>

<高浜商店の商品紹介>

【不定貫】業務用 鯨本皮1㎏

<参考サイト>

・鯨の本皮

・鯨本皮ブロック 200g相当

《おうちでも簡単!鯨肉実践レシピ⑰》鯨ベーコンのチャーハン

そのままでも美味しい鯨ベーコンは、食材としていろいろな料理に使えます。

チャーハンの具材に加えると、ちょうどいい塩加減と独特の食感が味のアクセントになり、脂の旨みも加わって、いつもと一味違う一品になりますよ。

《鯨ベーコンのチャーハンの作り方》

【材料】(4人前)

・鯨ベーコン:100g

・焼き肉のタレ:100ml

・溶き卵:3個分

・万能ネギ:1/3束

・ごはん:丼4杯分

・塩:適量

・コショウ:少々

・サラダ油:適量

【作り方】

・鯨ベーコンは5mm角に切り、万能ネギは小口切りにする。

・フライパンにサラダ油を熱し、溶き卵を流し入れて炒り卵をつくる。

・ごはん、ベーコンを順に加えて炒め合わせ、塩、コショウで味をととのえる。

・万能ネギを散らして、できあがり。

※写真はイメージ ※写真はPhotoACより

<高浜商店の商品紹介>

お買い得パック ニタリ鯨 皮須ベーコン100g×10パックセット

<参考サイト>

・鯨ベーコンのチャーハン

・鯨ベーコンでチャーハン

<鯨類の記念碑を訪ねて>

静岡県伊豆市土肥(大薮弁才天) いるか供養碑

伊豆半島の西側にある伊豆市。

伊豆市の中心から外れた西側の沿岸にある大薮弁才天の境内に「いるか供養碑」はあります。

伊豆半島に7つあるとされる鯨・イルカなどの供養塔・碑のひとつです。

昔、駿河湾へ回遊するイルカの群れの追い込み漁をしていたそうです。戦後すぐくらいまではその漁も盛んに行われて、戦後復興時の食糧難に対応していたとされます。

ですが、高度経済成長によって駿河湾や相模湾を航行する船が多くなり、イルカが沿岸部に近づかなくなったこともあり次第にイルカ漁は廃れていったそうです。

この記念碑は、7つある供養碑の中では2番目に新しいそうで、それでも昭和34年に建てられたものだそうです。

ちょっとわかりにくい場所にありますが、大切な記念碑ですね。

<いるか供養碑>

住所:静岡県伊豆市土肥59−1 大薮弁才天

Comments