東北の興味深~いクジラの歴史と文化、っていうお話

- kujira-takahama

- May 19, 2025

- 15 min read

Updated: May 20, 2025

大西洋側では捕鯨して生食、日本海側では塩蔵して保存食。

東北には鯨食文化が根付いてるんやて~!

まいどおおきに。

大阪の中央卸売市場で鯨肉の仲卸をやってる高浜康子です。

春になって、クジラ関連のニュースをよく目にする気がしませんか?

「関鯨丸」がオホーツク海でナガス鯨を捕獲したり、八戸港で2年ぶりにミンク鯨が水揚げされたり。

青森県近海では春から夏がクジラの漁期なんやそうですよ。

順番に大阪にも入ってきてるみたいやから、皆さんのお手元にもすぐにお届けできそうですね。

ところで捕鯨母船の「関鯨丸」を中心とした母船式捕鯨って皆さんご存じですか?

小さな捕鯨船(キャッチャーボート)が捕獲したクジラを大きな捕鯨母船内で一気に解体し、冷凍保存までしてしまうんやって。

こうした機能を持つため、捕鯨母船は「動く加工工場」ともよばれてて、大きな捕鯨母船と小さな捕鯨船が船団を組んで操業するやり方を母船式捕鯨というそうです。

しかもなんと、現在も母船式捕鯨をおこなっているのは日本だけで、関鯨丸は世界で唯一の捕鯨母船ということになるんやて〜。

捕ってすぐに解体・加工して、冷凍されるので新鮮っていうことですね。

日本がIWCを脱退して6年が経ちます。

現在は日本近海でのみ捕鯨を行っていますが、日本近海に増えたクジラやまだまだ保護していかなあかんクジラなどのことを考えて、慎重に捕鯨を進めていかないといけません。

でも、捕鯨している種は日本近海ではその量が増えているのが確認されていて、増えすぎている品種もいるそうです。

昔のように、過剰な捕鯨は反対やけど、しっかりと調査しながらその数も見ていかないと、他の水産資源が減ってしまう可能性もあるっていうから、何でもバランスが大切ですね。

今回は、日本で捕鯨の盛んだった東北地方のクジラの歴史や文化について調べてみました。

いまでも根付く文化や郷土料理もあって、とても興味深い内容になってると思いますので、よかったらちょっと読んでみたって~。

<写真>PhotoAC「牡鹿半島の風景」より

【目次】

・《クジラの豆知識》ナガス鯨の商業捕鯨が解禁

・《おうちでも簡単!鯨肉実践レシピ⑮》塩くじら汁

捕鯨基地として栄えた歴史と、鯨食文化を現代に伝える東北

東北には、かつて捕鯨基地として栄えた地域がいくつかあります。

青森県八戸、岩手県山田町、宮城県石巻市鮎川です。

また捕鯨を行っていない日本海側の秋田や山形では、塩蔵した皮が保存食として利用されてきました。

青森県八戸市では360万年前の地層から「八戸化石クジラ」が見つかりました。

現在は八戸市視聴覚センター児童科学館で展示されているそうです。

八戸の恵比須浜には、明治末期から昭和の初めまでクジラを解体する場所が設けられ、沿岸捕鯨の拠点となりました。

1911年、地元漁民が「クジラ解体場から海に流れた鯨血や鯨油が魚や貝に悪影響を与えている」として捕鯨会社を襲撃し、解体場に火をつけるなどの事件が発生しました。

国内史上最大の漁民による一揆として記録される「東洋捕鯨鮫事業所焼討事件」で、通称「クジラ騒動」と呼ばれています。

八戸市の山間にある南郷地区(旧南郷村)は、かつて「クジラの村」と呼ばれていました。

農林業中心で冬場の仕事が乏しく、1930年代後半から始まった南極海での捕鯨への出稼ぎを当時の村長が奨励したとのことです。

最盛期の1950年代には、南郷だけで200人以上の人が、捕鯨をはじめとした遠洋漁業に携わっていたそうです。

八戸市では今でも春から夏にかけて小型捕鯨船がミンク鯨やツチ鯨を水揚げし、地元を中心に全国へ供給しています。

また、青森市にある縄文時代の三内丸山遺跡からは鯨骨が出土しています。

<写真>PhotoAC「種差海岸(青森)」より

岩手県山田町の沖合は親潮と黒潮がぶつかる豊かな漁場で、三陸沿岸の重要な捕鯨地域でした。

1949年から商業捕鯨禁止となる1987年まで捕鯨が行われており、最盛期の1977年にはマッコウ鯨だけで893頭もの水揚げがあったそうです。

最後の年に捕獲した17.6メートルのマッコウ鯨を骨格標本にして、「鯨と海の科学館」が開設され、町の人たちの大切なシンボルになっているそうです。

<写真>PhotoAC「山田漁港に停泊する船」より

宮城県石巻市鮎川は、金華山沖にマッコウ鯨が多くいたことから、戦後、捕鯨会社が集まり、国内最大の捕鯨基地として栄えました。

住民の約8割がクジラに関わる仕事をしていたとも言われています。

1950年代には年間2000頭以上のクジラが水揚げされていたそうです。

現在でも捕鯨会社があり、地域の伝統を守りながら鯨肉を全国に届けています。

<写真>PhotoAC「牡鹿半島の風景」より

福島県では、1995年にいわき市中央台から「ナカヤマコウヨウクジラ」の化石が発見されています。

1747年の作とされる「磐城七浜捕鯨絵巻」は、現在のいわき市小名浜での古式捕鯨の様子を描いた絵巻物です。

クジラを見つけ出漁するところや、逃げるクジラを追い込んでいく様子、浜へ引き上げさばくところなど、当時の浜の生活が生き生きと描かれています。

<写真>PhotoAC「夕暮れの小名浜港 マリンブリッジ」より

秋田県では、2024年に能代市の山中で、全長16メートルと推定される270万年前のヒゲクジラ類と見られる下あごや肋骨の化石が発見されました。

由利本荘市矢島町では、1970年に全長10メートルと推定されるクジラの化石が発見され「デワクジラ」と名付けられました。

秋田市雄物川の河口では、1960年に「オウギハクジラ」の骨が発見されています。

秋田県の内陸部では、南は雄物川、北は米代川による舟運などで、日本海沿岸から鯨肉が持ち込まれたことから鯨食文化が広がったと考えられています。

また、第二次世界大戦後、雪の多い山間部から冬場の出稼ぎで南極海捕鯨に多くの人が従事したことも、鯨食の習慣が残る要因とされています。

山形県では、1992~94年に真室川町大沢の道路工事現場で、約600万年前の「マムロガワクジラ」の化石が発見されました。

古くから、最上川の舟運を介して塩蔵の鯨肉を消費してきた地域です。

<参考サイト>

・日本の捕鯨文化

・【くじら歴史探訪/青森編】大切な郷土料理・くじら汁~地域の野菜や山菜など使用~

・ハマの大事件『くじら騒動』

・山間にあるのに「クジラの村」と呼ばれた村 南極海への出稼ぎ捕鯨 ~ふるさと歴史館~

・「下顎」は国内初 秋田県の山中で270万年前の大型クジラの化石を見つけ発掘 注目の発見も壁…早く掘り出すため資金募る

・デワクジラ

・オウギハクジラ 骨格

・【くじら歴史探訪/秋田 後編】捕鯨、未来につなげていく~持続可能な水産業の最先端~

・東北の“長”に訊く。

・東北はクジラ化石の重要な産地 山形県立博物館で化石一挙初公開

・【くじら歴史探訪/山形編】貴重な保存食でタンパク源~これまでも、これからも鯨~

・宮城県と捕鯨文化の深い関わり 石巻市鮎川はかつて国内最大の捕鯨基地

・【昭和100年回顧】かつて庶民の味だった「クジラ」今も鯨食文化を支え続ける“捕鯨のまち”鮎川

・啓発・広報事業平成26年度 ナカヤマコウヨウクジラ展

・紙本著色磐城七浜捕鯨絵巻

さまざまなクジラ文化が広がる東北地域

東北の各地で、クジラに関連する施設や鯨信仰などの文化が見られます。

いくつか調べてみました。

【青森県八戸市】

捕鯨と深いつながりがある鮫町の、恵比須浜近くに立つ「西宮神社」には、海の神として守り崇めていたクジラが浜に寄り上がって石になったと伝わる「鯨石」が祀られている。

御神体は「エビス石」。

白銀という町には、クジラの骨でつくられた橋が存在した。

1681年、八戸湾に巨大なマッコウ鯨が打ち上げられ、解体後に残されたあばら骨と背骨を、橋をつくるのに使ったという。

【秋田県】

男鹿市の船川第一小学校は「くじら学校」と呼ばれている。

1889年、海岸に打ち上げられた110頭余りのクジラを捕獲し、半数以上を売却したお金で小学校を建築したとのこと。

1991年には100周年を記念して記念碑も設置されている。

【岩手県陸前高田市】

岩手県と宮城県の県境にある広田湾に面した「大陽浜(おおようはま)」は、路傍にエビス像とクジラの供養碑とともにクジラの骨が祀られた、漁撈文化の風景が残る漁村。

船を巻き上げるために使った神楽桟(かぐらさん)という曳き道具など、昔ながらの三陸沿岸の漁村の船も見られる。

【岩手県山田町】

山田町と大槌町のほぼ境界線に位置する「鯨山(くじらさん、くじらやま)」。

その昔、この地域に疫病が発生した際、山近くの浜に打ち上げられた大鯨を食べたところ元気になったことからその名が付いたという言い伝えがある。

山田町にある「鯨と海の科学館」は、クジラを通じて彼らが住む三陸の海、そして海を育てる豊かな自然環境について知ることをテーマにしている自然科学博物館。

マッコウ鯨の骨格標本や実物大模型の展示をはじめ、クジラの生態などについて多角的に学べる。

<関連地分布図イメージ> ※化石の発見場所はおおよその場所を示しています。

【宮城県気仙沼市】

唐桑町には、ある日の嵐の時、白いクジラが二頭で、沈没しかかった船を両脇から支えるようにして岸に運んだという伝承があり、唐桑町の人は先祖代々クジラを食べない。

御崎(おさき)神社の境内には、「鯨塚」の石碑がいくつか残るが、これは鯨漁をしていた時代の名残である。

ご神体がクジラとも⾔われ、1⽉に⾏われる例⼤祭にはクジラ⾃体が神社の神に参詣してくるという⾔い伝えがある。

また気仙沼湾に浮かぶ東北最大の有人島である気仙沼大島には、漂着したクジラやジンベエザメの供養碑が見られる。

【宮城県石巻市】

1953年から、海難事故者の慰霊および鯨霊供養のために開催されている「牡鹿鯨まつり」では、鯨肉料理の試食会などを行い、鯨食文化を発信し続けている。

「ホエールタウンおしか」内、「おしかホエールランド」はクジラの生態や特徴、牡鹿半島における鯨文化を紹介する施設で、館内には日本有数のマッコウ鯨や貴重なコク鯨の骨格標本が展示されている。

【宮城県南三陸町】

「歌津石浜(うたついしはま)」という漁村にある「飯綱(いいづな)神社」には、全国でも珍しい、シロナガス鯨の骨で作られた鳥居が立っていた。

現在はレプリカが立ち、実物は南三陸町民俗資料館に保存されている。

【福島県いわき市】

小名浜にある水族館「アクアマリンふくしま」では、日本近海で古来より実施されてきた捕鯨について、「磐城七浜捕鯨絵巻」のような絵図や「勢子舟(せこぶね)」などの美術的視点から紹介している。全長9メートルのミンク鯨の骨格標本なども展示。

【福島県喜多方市】

博物館類似施設の要素を持つ複合交流施設である「かいぎゅうランドたかさと」では、高郷の約1000万年前にできた地層から発掘されたナガス鯨の頭骨などを展示している。

<参考サイト>

・第17回 エビス、船霊、龍神に見る漁撈文化の世界「三陸漁師を支える海の力」

・くじら橋の伝説

・鯨山

・鯨と海の科学館

・Wikipedia 鯨塚

・おしかホエールランド

・アクアマリンふくしま オセアニック・ガレリア

・かいぎゅうランドたかさとの概要

東北地域の鯨食文化について

東北地方では、各地で独自のクジラ料理が発達し、郷土料理として親しまれてきました。いくつか調べてみました。

【くじら汁】(青森県八戸市)

かつて八戸市に捕鯨基地があったことから、近隣ではクジラの食文化が発達した。

クジラは地元に利益をもたらすありがたい食べ物で「鯨一匹七浦うるおう」と言われるほどだった。

「くじら汁」には「白身」と呼ばれる背の本皮部分が使われる。

巨大なクジラにあやかって「大きな獲物にありつけるように」「大物になれるように」との願いを込めて祝い料理としても食される。

ダイコン、ニンジン、ゴボウ、ジャガイモなど具だくさん。

【くじら雑煮】(青森県八戸市)

南郷地区では戦前から、冬の出稼ぎとして南氷洋捕鯨団への乗り組みが行われ、捕鯨の村とも呼ばれていた。

郷土食にもなっている「くじら汁」に、正月は餅を入れてくじら雑煮を食べていた。

具材は、ダイコン、ニンジン、ゴボウ、ジャガイモ、コンニャク、凍み豆腐(しみどうふ)、ネギなど。

【くじらカレー】(青森県八戸市)

道の駅なんごうで、2024年11月から鯨肉を使ったレトルトカレー「くじらカレー」の販売が開始された。

かつて捕鯨の村と呼ばれた南郷地区の歴史と文化を伝えようと考案された。

【くじら貝(か)やき】(秋田県秋田市)

塩皮クジラと赤ミズ(ウワバミソウ)やナスなどを入れて煮る郷土料理。

かつてはホタテなどの貝殻に具材を乗せて調理したとのこと。

主に夏場の滋養強壮に食べられてきた。

秋田かやき協議会が開催する「秋田かやき祭り」でも提供されている。

【くじらバーガー】(岩手県盛岡市)

肴町商店街に2024年8月オープンしたカフェ「ノイ・バンデ」では、ニンニクやショウガで臭みを消し甘めのタレで調理した鯨肉を使ったハンバーガーを提供している。

【塩くじら汁】(山形県)

「塩くじら」とは、クジラの皮付きの脂身を塩漬けにしたもので、山間地域における動物性のタンパク源として重宝した。

塩くじらと夏野菜を一緒に煮て食べ、暑い夏に備えようと生まれたとされる、伝統的なスタミナ料理。

新ジャガイモ、ナス、サヤインゲンなど、美味しい旬の野菜を使用する。

味付けは味噌が多いが、好みで塩味または醤油味でも。

【くじら餅】(山形県)

最上地域・村山地域に伝わる伝統的な菓子。

主な材料は米粉、砂糖、クルミで、鯨肉を使っているわけではない。

その名の由来は、保存が効き“久しく持つ良い餅”から「久持良餅(くじらもち)」の名が付いたという説や、昔は現在のものよりサイズが大きく、その大きさをクジラに例えた説、「塩くじら」に見た目が似ていたからという説など、多くの説がある。

【鯨の紅白刺し】(宮城県石巻市)

スライスしたクジラの赤肉刺身と本皮の刺身を合わせたもので、お盆とお正月に食される。

あっさりとした赤肉と上質な脂がのった本皮を一緒に食べることで美味しさが増す。

【くじらもなか】(宮城県仙台市)

かつて一大捕鯨場であった宮城県沖を泳ぐクジラをかたどった和菓子が、仙台銘菓として販売されている。

<写真>PhotoAC「鯨汁」より

<参考サイト>

・青森県 くじら汁(くじらじる)

・くじら雑煮

・道の駅なんごうで「くじらカレー」発売 「捕鯨の村」歴史と文化伝える

・【くじら歴史探訪/秋田 前編】

・秋田かやき協議会

・山形県 塩くじら汁(しおくじらじる)

・山形県 くじら餅(くじらもち)

・伊達政宗もお正月に食べていた?!宮城県・石巻のお正月クジラ料理をご紹介!

・くじらもなかについて

《クジラの豆知識》ナガス鯨の商業捕鯨が解禁

4月25日、北海道知床半島沖のオホーツク海の排他的経済水域(EEZ)内で、捕鯨母船「関鯨丸」の船団がナガス鯨1頭を捕獲しました。

体長約18.6メートル、体重約36.6トンのオスで、船内で解体や冷凍、箱詰めまで済ませ、6月2日に仙台市の仙台塩釜港での水揚げを予定しているそうです。

商業捕鯨を行う共同船舶によると、2019年に国際捕鯨委員会(IWC)を脱退してから、オホーツク海での捕獲は初とのことです。

ナガス鯨が商業捕鯨の対象に追加されたのは2024年。

今年の捕獲枠は60頭で、そのうち25頭をオホーツク海で捕獲する予定だそうです。

<写真>PhotoAC「牡鹿半島の風景」より

<参考サイト>

・商業捕鯨、ナガスクジラ1頭捕獲 IWC脱退後、オホーツク海で初

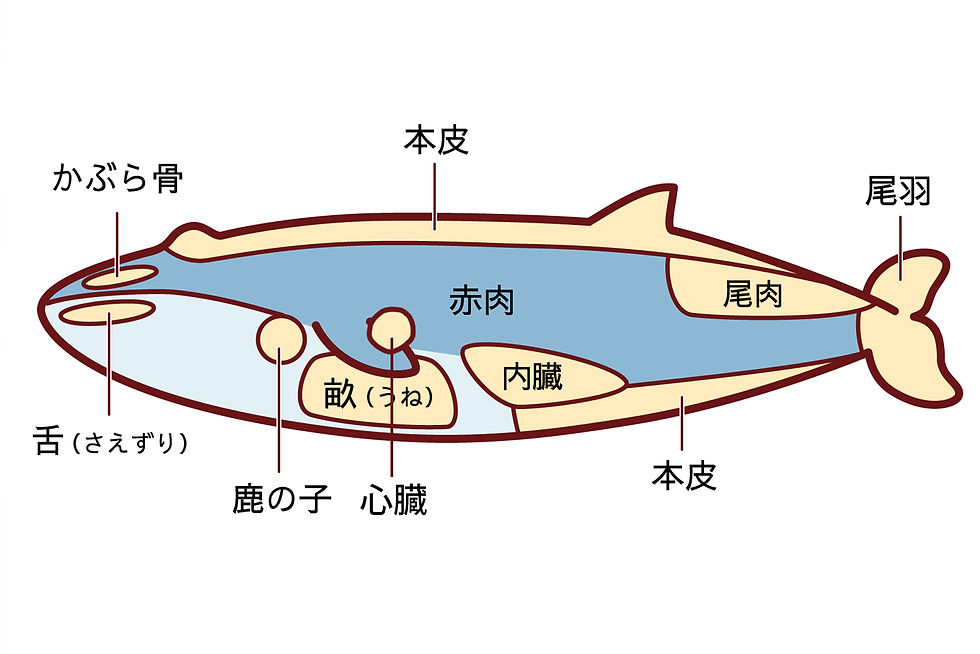

《クジラの美味しい部位をご紹介⑮》本皮

本皮とは、クジラの背中側の部分で、表面が黒いところは背中の皮です。

脂身があり、湯引き、くじら汁、おでん、鍋に入れてしゃぶしゃぶ風など、多彩な食べ方が楽しめます。

本皮と赤肉の刺身を重ねて食べると、尾の身のような風味が味わえます。

山形県では古くから、クジラの本皮や赤肉を塩漬けにした塩クジラが保存食として大切にされてきました。

<高浜商店の商品紹介>

【不定貫】業務用 鯨本皮1㎏

<参考サイト>

・鯨の本皮

・鯨本皮ブロック 200g相当

《おうちでも簡単!鯨肉実践レシピ⑮》塩くじら汁

山形県の郷土料理で、内陸の暑い夏を乗り切るためのスタミナ料理。

現代でも、夏になると魚屋やスーパーマーケットなどで塩くじらが販売され、家庭で「塩くじら汁」がつくられます。

新じゃがと旬の野菜を加えた食べ方が一般的だったそうです。醤油味だけでなく、味噌味で食べるのも美味しいとのこと。

《塩くじら汁の作り方》

【材料】(4人分)

・塩くじら:100g

・ジャガイモ:160g

・ニンジン:60g

・ナス:80g

・タマネギ:160g

・サヤインゲン:40g

・だし汁:600ml

・酒:大さじ1

・醤油:大さじ2

・みりん:小さじ2

【作り方】

・塩くじらを水につけて塩抜きし、大きめの短冊切りにして、ぬるま湯をさっとかけ油抜きをする。

・ジャガイモ、タマネギ、ナス、ニンジンを一口大に切る。

・だし汁で野菜を煮て、やわらかくなったら、塩くじら、3cmに切ったサヤインゲンを入れる。

・アクを取り、調味料で味をととのえる。塩くじらの塩分量により、醤油の量を加減する。

・ネギなどの薬味を乗せて、できあがり。

<参考サイト>

・くじら汁 山形市

<鯨の記念碑を訪ねて>

長崎県平戸市 最教寺の鯨鯢供養塔・鯨霊供養塔

江戸時代の鯨鯢供養塔と、昭和13年の五輪塔で鯨霊供養塔と書かれた2つの碑が並んでいます。

最教寺には、朱色の三重大塔があり、弘法大師( 空海) の霊場として名高いお寺だそうです。

その敷地の奥、お地蔵様が並ぶ先に、鯨供養塔が建立されています。

命を奪った鯨は、捨てる部分がほとんどないほどに余すことなく活用され、最後には大切に供養されました。

「鯨供養塔」は、銃殺捕鯨を行った会社が奉納したとのことです。

鯨の命を奪って生計を立てることに対する感謝と弔いを込め、人々は鯨を供養したのでしょうね。

写真の手前の角塔が鯨鯢供養塔、後方が鯨霊供養塔です。

平戸を含む西海では、古式捕鯨業が盛んな地でした。

捕鯨の主たる目的は鯨油を採ることでした。

鯨油は当初、明かりを灯す油に用いられますが、18世紀になると鯨油を田に撒いて害虫を駆除する方法が広まり、さらに需要が増えたそうです。

他にも鯨は、鯨髭が細工物のバネに、筋が綿打ちの弓の弦に、さらに鯨油を煮出した後の骨は砕いて肥料にするなど、あらゆる部位が利用されていて、当時の人の暮らしにはなくてはならないものだったんでしょうね。

鯨肉をいただくときは、しっかり感謝していただきたいと思います。

<最教寺>

住所:平戸市岩の上町1206

Comments