日本で食用可能なクジラの種類、っていうお話

- kujira-takahama

- Mar 9

- 14 min read

Updated: Mar 12

大型4種類・小型は10数種類。

日本で捕獲できるクジラにはいろんな種類があるんですよ!

まいどおおきに。

大阪の中央卸売市場で鯨肉の仲卸をやってる高浜康子です。

ちょっと気になるニュースがあったので紹介させてください。

3月5日に、半世紀ぶりの商業捕鯨で捕獲された国産のナガス鯨の展示・商談会が福岡市で開かれたってニュースをやっていました。

鯨肉の食習慣が根付いている福岡の市場や飲食関係者を対象に実施されたんやて。

ナガス鯨以外の鯨肉も水揚げされたようで、かなりの量が流通するようです。

そのおかげか、大阪市中央卸売市場本場にもナガス鯨をはじめ、ニタリ鯨、イワシ鯨なども入荷し始めました。

高浜商店では、入荷したお肉をカットして整えて販売してるんやけど、その切り落としが出るんで、それをお得な「赤肉切り落とし【不定貫】」として販売しています。

よかったらネットショップも覗いてみてね。

話をニュースに戻して…

ナガス鯨は体長約20mの大型のクジラ。

北西太平洋で豊富な資源量が確認されたことから、水産庁が2024年7月、49年ぶりに60頭を大型鯨類の捕獲枠に加えたんです。

その味はというと、臭みが少なくて脂の甘みが強いのが特徴やねんて。

試食した人も美味しそうに食べてはったわ。

長崎の鯨肉販売の関係者に話を聴いたとき、「やっぱりナガス(鯨)が一番!」っていうてはった。

その時は、外国産の(まあまあ年数が経っている)冷凍肉しかなかったけど、いよいよ日本近海で獲れる生のお肉も味わえるってことやね。

そこで今回は、そのニュースに触発されて(?)急遽、日本で捕獲できるクジラの種類について調べてみました。

前々回のブログでも書いたけど、ツチ鯨って漁期があって、今も捕鯨されているんですよね。

知っていたつもりでしたが、改めて「そうなんだ〜」と再認識しました。

大型鯨類、小型鯨類、イルカ、それぞれに、国または都道府県の決まりがあるんですよ。

旅行先で偶然、鯨肉を食べる機会もあるかも知れないのでよければ今回もちょっと読んでみたって~。

<写真>PhotoAC「太地町 鯨」より

<参考サイト>

・鯨肉の消費拡大目指し 商業捕鯨のナガスクジラをPR 福岡市

【目次】

脈々と続く、日本の捕鯨の歴史

日本人は縄文時代から鯨肉を食べてきました。捕鯨の歴史も相当古く、奈良時代には銛(もり)を使った捕鯨が行われていたそうです。

1570年頃からは、クジラを銛で突き、船で引かせて弱らせ捕獲する“古式捕鯨”が始まったとされ、江戸時代には、水軍から派生した「鯨組」という捕鯨集団による組織的な捕鯨が始まりました。

17世紀後半には、網でクジラを囲み銛で仕留める“網取り式”という効率的な漁法が開発されて、漁獲量が大幅に増え、江戸時代中頃には庶民にも鯨食文化が根付いていったそうです。

19世紀末頃には、世界中で商売目的の“商業捕鯨”がさかんに行われていたそうです。

幕末になると、欧米の大規模な捕鯨船団が鯨油を目的として日本近海でクジラを乱獲したことにより、日本の沿岸捕鯨が一時的に衰退しました。しかし明治時代に捕鯨砲を使ったノルウェー式捕鯨法が導入されると、クジラの供給量は回復しました。

1906年には、宮城県の牡鹿半島に捕鯨基地が完成して本格的な捕鯨が開始されました。

1934年になると、日本は南氷洋での母船式捕鯨に参入するようになりました。

第二次世界大戦後の食糧難の時代、安価で栄養価の高い鯨肉は、日本人の食生活を支える重要な食材でした。

<写真>長崎県平戸市にある生月町博物館 島の館での展示品より

1948年に設立された国際捕鯨委員会(IWC)には、日本も鯨資源の持続的な利用のため1951年に加盟しました。

IWCの過半数は反捕鯨国が占めており、資源の減少を理由に商業捕鯨を止めようという流れができ、1970年前後から欧米を中心に反捕鯨運動が巻き起こりました。

それとともにクジラの捕獲規制が強化され、クジラの供給量は年々減少。

1987年に商業捕鯨が停止されると、クジラは高級食材として日常の食卓から遠ざかってしまいました。

日本も1988年に商業捕鯨を中止し、調査を目的とした“調査捕鯨”に切り替えました。調査終了後の個体から副産物として鯨肉や畝須(鯨ベーコン)などが生産され、日本の市場に流通していました。

しかし、鯨資源の減少や商業捕鯨の中止の必要性について科学的根拠がなかったこともあって、IWC加盟国であるノルウェーやアイスランドが次々と商業捕鯨を再開し始めました。

IWCの内部で捕鯨国と反捕鯨国の対立が激しくなる中、日本も30年以上にわたる交渉が実を結ばず、2019年にIWCを脱退。

31年ぶりに商業捕鯨を再開することになりました。

乱獲を防止するため、脱退後もIWCで採択された方式をもとに調査捕鯨時よりも厳しい自主的な捕獲枠を定めて、資源量に配慮しながら捕鯨しています。

現在、多くの種類のクジラが増加傾向にあり、資源として充分利用できるほど豊富になっています。

IWC脱退に伴い、南氷洋での捕鯨ができなくなったこともあって、現在日本では領海ならびに排他的経済水域内で商業捕鯨を行っています。

商業捕鯨では日本の沿岸で行う上、冷蔵技術の発達もあって、一度も冷凍していない上質な生肉が流通するようになりました。

<写真>PhotoAC「捕鯨船(第一京丸)と銅像」より

<参考サイト>

・捕鯨の歴史|日本捕鯨協会 鯨食文化

・入門 食の社会学

・にっぽにあ

・TSURINEWS

・水産庁 捕鯨をめぐる情勢

・財団法人日本鯨類研究所 クジラの調査はなぜやるの?

・J-CASTニュース

日本における捕鯨対象のクジラの種類

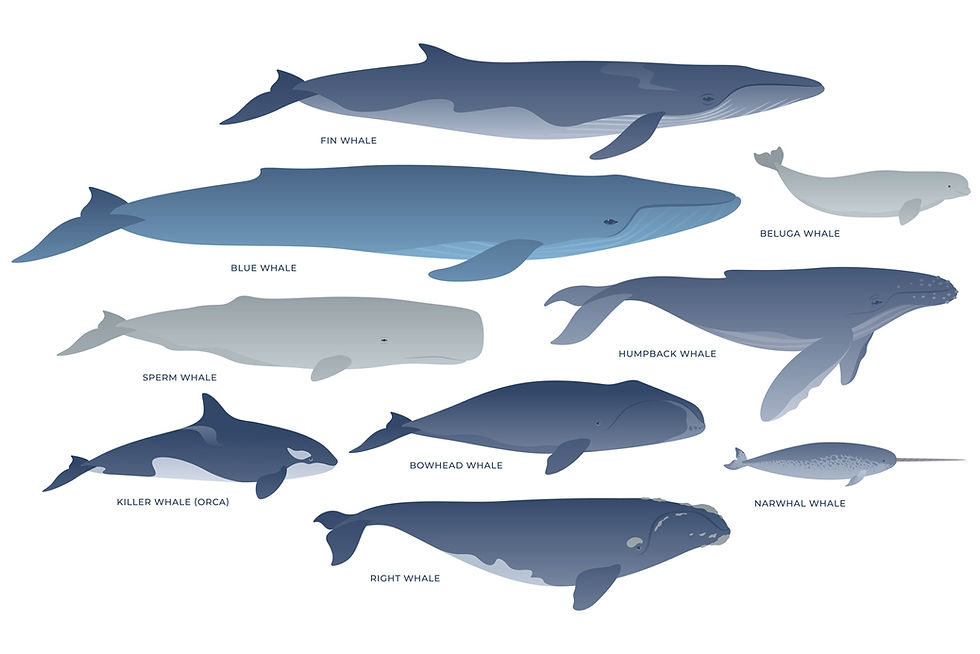

世界には84種類の鯨類が発見されており、日本周辺の海には40種類の鯨類が生息していると考えられています。

水産庁 資源管理部国際課のホームページによれば

( 1 )鯨類資源は重要な食料資源であり、他の生物資源と同様、最良の科学事実に基づいて、持続的に利用されるべきである。

( 2 )食習慣・食文化はそれぞれの地域におかれた環境により歴史的に形成されてきたものであり、相互理解の精神が必要である。

として、個体数が回復し比較的数の多いといわれる種の捕鯨をおこなっています。

現在、大型鯨類については、農林水産大臣による許可に基づき、母船式捕鯨業及び基地式捕鯨業において「ニタリ鯨」「イワシ鯨」「ミンク鯨」「ナガス鯨」の4種を対象とした捕獲が行われています。

【ニタリ鯨】

背と胸びれのまわりは暗い灰色、腹は明色をしている。

頭の中央に盛り上がった隆起線が3本ある。

イワシ鯨やナガス鯨に“似ている”ことからその名が付いたとのこと。

エサは主にイワシなどの群れで泳ぐ小魚で、オキアミ類なども食べる。

【イワシ鯨】

直立した背びれが鎌型で大きく、口先から4分の3の位置にある。

頭部は狭いV字形で、高く盛り上がった稜線が1本ある。

エサは主にイワシなどの群れで泳ぐ小魚で、オキアミ類なども食べる。

【ミンク鯨】

ナガスクジラ科の中で最小種で、胸びれに白色の帯模様がある。

エサは生息海域によって異なるが、ハダイワシやサンマなどの群れで泳ぐ魚が主。

海域によってはオキアミ類を食べる。

北海道東部沖ではスルメイカを食べることも。

【ナガス鯨】

シロナガス鯨の次に大きな種類。

右側の下あごは白色だが、左側は背中と同じく濃い灰色をしている。

下あごからおへそにかけての畝(うね)が長いことから、“長須”鯨と呼ばれるようになった。

エサは主にオキアミ類などの動物プランクトンで、小さな魚やイカ類なども食べる。

小型鯨類については、農林水産大臣による許可に基づき、基地式捕鯨業において「ツチ鯨」「ゴンドウ鯨」等を対象とした捕鯨が行われています。

これらの種はIWCの管理対象種ではないため、商業捕鯨を中止していた間も日本で捕獲が行われていました。

【ツチ鯨】

日本の海でとって食べている種類のひとつ。

下あごの先端に、三角形の大きな歯が2本ある。

深海にすむイカ、魚類(メヌケ、アンコウほか)を食べる。

【ゴンドウ鯨】

大型で額の丸いマイルカ類の俗称。

がっしりした体つきで頭部に縦じわのある「ハナゴンドウ」、胸ビレが短く頭が大きい「マゴンドウ(コビレゴンドウ)」、全身黒色で細長くすらりとした「オキゴンドウ」、ゴンドウ鯨の中で歯の数が多く、ほっそりした「カズハゴンドウ」などの種類がある。

捕獲が認められていない鯨の代表的なものをいくつか調べてみました。

【セミ鯨】

人が捕鯨対象とした最初の大型クジラで、日本沿岸では10世紀頃から捕獲されていた。

ずんぐりとしたなめらかで黒い体をしており、頭に不規則な白っぽい斑点があるのが特徴。

目や下あご、頭部にこぶ状の隆起がある。

【マッコウ鯨】

ハクジラの中で最大種で、脳の大きさは哺乳類最大とのこと。

骨や歯から工芸品がつくられる他、厚い脂皮や頭部から油が採れる。

また腸から採れる竜涎香(りゅうぜんこう)は香水の原料として使われる。

主に深海にすむイカを食べ、海の底にすむメヌケなどの魚を食べることもある。

【シロナガス鯨】

最大体長33m、世界最大の哺乳類。青みがかった灰色の体色に銀白色の斑紋があることから、“白”ナガス鯨と呼ばれるようになった。

ナガス鯨との違いは、大きさ、体色、背びれの位置や形・サイズ、の主に3つ。

<イラスト>Adobe Stockより

<参考サイト>

・水産庁資源管理部国際課

・日本で食べられているクジラ

・ハクジラ・ヒゲクジラ大辞典

・捕鯨問題の真実

・ゴンドウクジラ

・ナガスクジラとは?世界最大の動物シロナガスクジラとの違いについて

「イルカ」を含む小型クジラの種類について

「クジラ」と「イルカ」には、生物学的には明確な差異はないそうで、比較的小型の鯨類のことを「イルカ」と言い慣わしています。

この「イルカ」を対象としたイルカ漁業は、関係道県知事の許可のもとで操業されているとのことです。

対象となる鯨種は「ゴンドウ鯨」「ハンドウイルカ」「スジイルカ」等10 種です。

北海道網走市、宮城県石巻市の鮎川地区、千葉県南房総市の和田浦、和歌山県太地町が小型捕鯨の基地となっています。

これら4地域に加え、青森、岩手、静岡、沖縄の各県にイルカ漁の伝統が残っているそうです。

イルカ漁の方法は「突棒漁業」と「追い込み漁業」に分けられ、それぞれに捕獲枠が設定されています。

漁獲枠は、種別に資源量推定や捕獲可能量を算出したうえで、漁業実態に合わせて関係道県に配分されているそうです。

【ゴンドウ鯨】

「ハナゴンドウ」「マゴンドウ(コビレゴンドウ)」「オキゴンドウ」「カズハゴンドウ」について、それぞれ漁獲枠が設けられている。

【ハンドウイルカ】

バンドウイルカとも呼ばれる。もっともよく知られているイルカ。

特徴は、太くて短い筒型のくちばしと、盛り上がった頭部との境目にあるはっきりしたしわ。

【スジイルカ】

がっしりした体つきで、くっきりした明色と暗色のある体色。

目から肛門、目から胸びれまで伸びる細い筋模様がある。

【イシイルカ】

頭が小さく、ずんぐりとした体つき。

側面と腹の後ろ側が白く、この白い部分が狭い「イシイルカ型」と、広い「リクゼンイルカ型」に分けられる。

【カマイルカ】

体は大きく、2色に分かれた鎌型の背びれと、体の側面にある明るい灰色の筋が特徴。

【マダライルカ】

イルカの中では小型で、体つきはほっそりしていて、細長いくちばしと全身の斑点が特徴。

【シワハイルカ】

長い胸びれが他のイルカに比べて後方についている。

大人のオスの側面下部から腹にかけて、白いしみが見られるのが特徴。

<写真>PhotoAC「陸奥湾の野生のイルカ」より

<参考サイト>

・Wikipedia 日本の捕鯨

・【図解・行政】日本の沿岸捕鯨・イルカ漁(2016年10月)

《クジラの豆知識》オーストラリアで打ち上げられたクジラ90頭が安楽死処分

2025年2月17日、オーストラリア・タスマニア州のアーサーリバー市近くの海岸で、157頭のクジラが打ち上げられているのが発見されたそうです。

オキゴンドウという種類で、原因は不明とのことです。

19日午前までに生き残ったクジラは90頭となり、救助隊が海に戻そうとしましたが風や荒波のため難しく、クジラを移動させるための重機を搬入することも困難だったため、安楽死処分が決定されたそうです。

<写真>PhotoAC「タスマニア」より

<参考サイト>

・座礁したクジラ90頭を安楽死処分、救出作業に失敗 豪

・157頭のクジラ打ち上げられる オーストラリアの浜辺 救助困難で安楽死へ

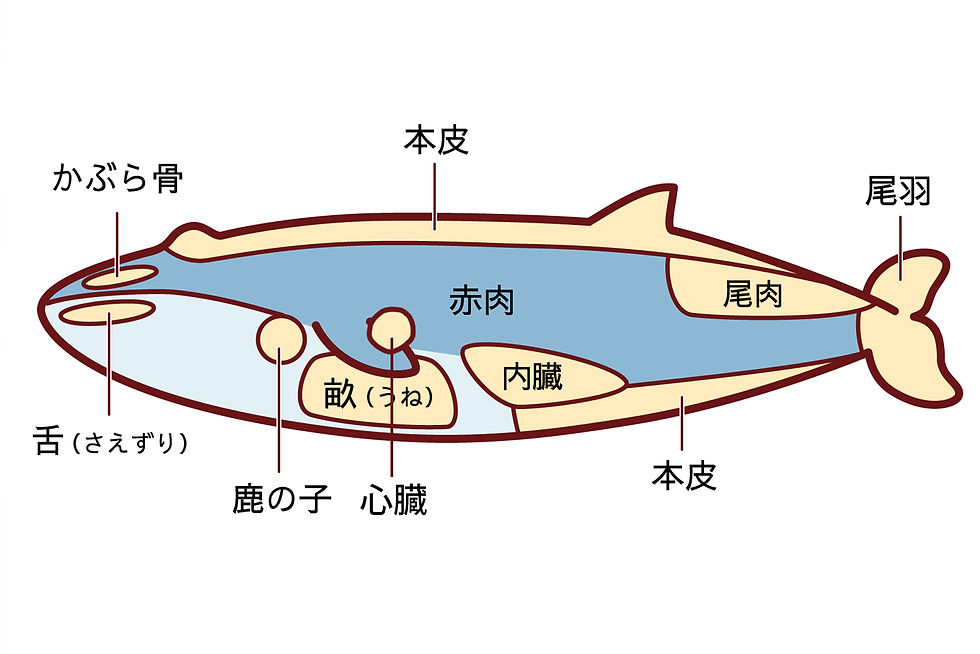

《クジラの美味しい部位をご紹介⑮》ナガス鯨の畝須(うねす)

下あごからおなかまで蛇腹状に続く部位。

しましまのひだが畑の畝に似ていることから「畝」とよばれる脂の部分と、胸びれの付け根にある脂肪と肉が縞状になった「須の子」という希少部位で構成されてます。

ベーコンなどに加工されることが多く、独特の食感があって、口の中に入れた途端、ぎゅっと凝縮された旨味とコクが一気に広がります。

長崎では、水煮した畝須をスライスした「すえひろ」という料理が、その断面が末広がりになることから縁起が良いとされ、お正月などおめでたい席で食されます。

からし酢味噌やポン酢のさっぱりした風味と相性抜群です。

畝須はEPA・DHAなどの不飽和脂肪酸が豊富で、血液の流れを良くする機能をもつDPA(ドコサペンタエン酸)は特に畝須に多く含まれているそう。

またコラーゲンも豊富で、畝須のコラーゲン含有量は28%という報告もあるんやて。

若々しさやうるおいを保ちたい人におすすめ!

<参考サイト>

・お正月に食べるクジラとは!?日本各地のクジラ料理をご紹介

・鯨すえひろ

<高浜商店の商品紹介>

【不定貫】ナガス鯨 畝須(ウネス)1㎏

《おうちでも簡単!鯨肉実践レシピ⑮》畝須の刺身

畝須は鮮度が良ければお刺身などでもお召し上がりいただけます。

噛み応えがあり、甘みがあって、数ある鯨肉の中でも昔から人気の高い部位(鯨の顎髭の部分)です。

薄くスライスしてお皿にキレイに盛り付けるのもいいですね。

ほとんど凍った状態(表面が溶け出すと薄く切りづらい)で薄くスライスにすればきれいにカットできます。

とても旨みがあり、絶妙な味を堪能できます。

また、さっと火を通してぽん酢や酢みそで食べても美味しいです。

はりはり鍋にもおすすめですが、すき焼き、しゃぶしゃぶ鍋などサッと火を通しても絶品です。

このとき、火を通しすぎると身が堅くなるので、注意してください。

《ナガス鯨の畝須の刺身の作り方》

【材料】

・畝須:作りやすい量

【作り方】

・冷凍状態の畝須を流水でしっかりと洗う。溝の部分に血がたまっているので、念入りに洗い流す。

・水を張った容器に畝須を入れる。洗った血が水に混ざらないようにする。

・すべて浸るくらいに水を入れて、容器ごと冷蔵庫に入れてゆっくり解凍する。

・だんだんと内部の血が抜けていき、全体から赤みが取れて白くなればOK。

・ほとんど凍った状態で薄くスライスする。

・お好みで、ショウガ醤油、ニンニク醤油、柚子胡椒醤油、ワサビ醤油などでいただく。

・ネギ、ミョウガ、大根おろしなどの薬味を添えても。

<写真>長崎県長崎市にある「お食事処 かわむら」で提供される「くじら盛合せ」より

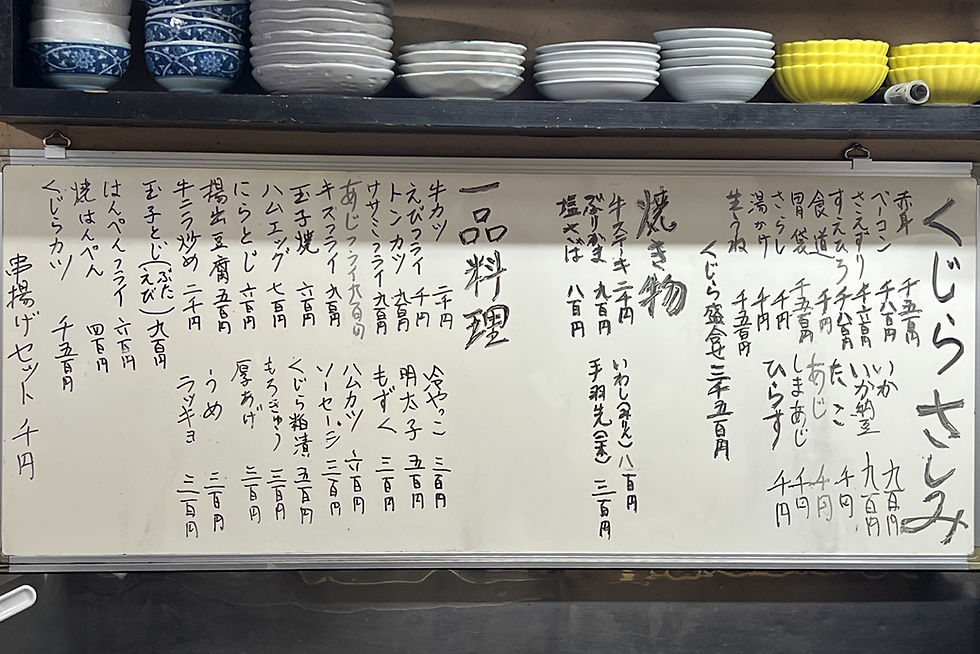

<鯨肉を食べるならこのお店(出張編)>

長崎県長崎市「お食事処 かわむら」

人通りもにぎやかな春雨通りに面したお店です。

店前に「くじら」と大きく書かれた垂れ幕が目印です。

ご夫妻で営業されるお店は、店内もお人柄も明るくて、とっても居心地の良いお店でした。

「くじら盛合せ」を注文すると、予約も無しに珍しい部位ばかりの盛りあわせでした。

本当に珍しかったのは、畝須の刺身と松浦漬け。

クジラ好きにはたまらんお店ちゃうかな〜。

おなかいっぱい食べたあとに、〆はどれにしようかなと思っていると、「〆にはこれ食べてよ」とお出しいただいたのが、「くじら入り地獄煮そうめん」でした。

なんで“地獄煮”なの?とお聞きすると、「ぐつぐつアツアツで出すからだよ」と答が返ってきました(笑)なるほど!

長崎の鯨食事情をお聞きすると、「もう、どんどんお店が潰れていくね」と寂しそうにお答えくださいました。

でもでも、ここに来たら鯨食が堪能できますよ!

長崎に来たらぜひ寄ってみたいお店です。

「お食事処 かわむら」

長崎県長崎市本石灰町1-3

■駅からのアクセス:長崎電軌1系統 / 観光通り駅 徒歩2分(150m) 長崎電軌1系統 / 思案橋駅 徒歩2分(150m) 長崎電軌1系統 / 西浜町駅 徒歩5分(340m)

Comments