<古代の漁域>西海(平戸)での捕鯨の歴史、っていうお話

- kujira-takahama

- Nov 17, 2025

- 16 min read

Updated: Nov 22, 2025

江戸時代、日本最大規模の捕鯨組織があった生月島。

クジラは食用や灯油、工芸品などに利用されてたんやて!

まいどおおきに。

大阪の中央卸売市場で鯨肉の仲卸をやってる高浜康子です。

商業捕鯨が再開されて今年で7年。

道東沖では、5年ぶりに20頭を超える21頭のミンク鯨が捕獲されたんやそうです。

水温が安定してエサが豊富やったためか、脂乗りもええらしいよ!

嬉しい話題ですよね。

現在、高浜商店では良質の鯨肉の仕入れ量も増えてきて「尾の身」の1級品や高級品も増えてきました。

逆にお手軽な「赤肉」の切り落としや、お徳用品も多くご用意しています。

近場で獲れることはもちろんですが、捕鯨船の性能、技術の向上、冷蔵・冷凍技術の進化など、捕鯨に関わる全ての人の努力があって美味しくて健康に良い鯨肉をお届けできていると思います。

ほんと、全ての人に感謝です。

その捕鯨技術の進化は、最近に始まったことではないんですよ。

むしろ、大型クジラなどの商業捕鯨が禁止されていた近年は、培ってきた知識や技術、文化そのものを守り、維持しようとすることで精一杯の時期だったかもしれませんね。

その先人たちが培ってきた「捕鯨の歴史」について、現地で調べたり、見たりすることで、もう一回ちゃんと捕鯨について考えていきたいと思います。

今回は、その第一弾、古式捕鯨の基地として栄えた西海(平戸)での捕鯨の歴史や文化について、いろいろ調べてみました。

長崎県にある平戸島の北西に位置する生月(いきつき)町は、現在人口約5,000人の島で、江戸時代には日本最大規模を誇った「益冨組(ますとみぐみ)」という捕鯨組織の活動拠点やったところです。

現在の商業捕鯨の源流ともいえる古式捕鯨を発展させた組織なんですって。

現地にある生月町博物館「島の館」にはいろいろ展示もあって、クジラを捕獲する迫力の模型もあったり、昔の道具もあったりして、ためになりながらも、結構楽しめる博物館ですよ。

そんな博物館の資料を参考にしながら、今回はブログに書き起こしてみました。

鯨文化にご興味あれば、ちょっと読んでみたって~。

写真は生月島の“入口”付近にある看板?です。

ここにもクジラの島を思わせるようなオブジェがありました。

生月島は、長崎県の北の方にあり、平戸島とは大きな橋、生月大橋で繋がっている島です。

その橋を渡ってすぐの所にある看板?です。

<参考サイト>

・ミンククジラが5年ぶり20頭超え、脂乗りも良好…再開7年目の道東沖の商業捕鯨

【目次】

生月島(いきつきしま)での捕鯨の歴史

対馬海峡に面した長崎、佐賀、福岡、山口各県の沿岸部からなる西海漁場では、縄文時代からクジラの利用や捕獲が行われてきました。

※写真は「生月町博物館『島の館』」のもの

紀元前4000年頃には、平戸瀬戸で石製銛先を装着した銛を用いた突き取り捕鯨が行われたと考えられています。

本格的な捕鯨業が始まるのは江戸時代初期のことです。

当初は紀州から出漁した「突組(つきぐみ)」が西海漁場を開拓しましたが、すぐに平戸町人など地元からも捕鯨業に参入し、17世紀中頃には突組創業の盛期を迎えます。

延宝5年(1677年)に紀州で「網掛突取(あみかけつきとり)捕鯨法」が発明されると、その翌年には深澤組が五島有川湾で同漁法を導入し、その後西海各地で「網組(あみぐみ)」が興りました。

生月島で本格的に捕鯨が行われるのは、享保10年(1725年)のこと。

島南部の舘浦で、畳屋(のちの益富)又左衛門と田中長太夫が共同で突組を創業しました(翌年より単独経営)。

これが益富組の始まりです。

享保14年(1729年)には島北部の御崎浦に根拠地を移して経営を安定させ、享保18年(1733年)には網掛突取法を行う網組編成に移行したそうです。

さらなる発展を期して壱岐へ進出した益富組は、元文4年(1739年)、壱岐勝本に本拠を置く土肥組と、壱岐の主要漁場である前目(恵比須浦)と勝本を交代で使用する取り決めを交わしました。

益富組は18世紀末には土肥組と同数の4組の網組を経営していましたが、文政~天保年間には壱岐の漁場を制し、5つの網組を傘下に収める日本最大規模の鯨組(捕鯨を行う組織)になったとのことです。

小寒10日前から始まる「冬組」と言われるシーズン前半は、主として壱岐を中心に南下するクジラを狙い、彼岸の10日前より後の「春組」と呼ばれるシーズン後半は五島方面にも出漁して、北上するクジラを捕獲したそうです。

※写真は「生月町博物館『島の館』」のもの

写真は「生月町博物館『島の館』」の「勇魚とりの物語」コーナーに展示されている「江戸時代生月島の鯨取り(益冨組の網掛突取捕鯨)の様子」のイメージを再現した模型だそうです。

しかし弘化年間(1844年~1848年)以降、欧米の捕鯨船が日本近海に進出した影響で、当時の主要な捕獲対象だったセミ鯨やザトウ鯨が激減。

経営縮小を余儀なくされた益富組は明治7年(1874年)、捕鯨業から撤退しました。

益富組が操業した142漁期に捕獲したクジラは21,790頭、収入は332万両に達したそうです。

※写真は現存する「鯨組主益冨家居宅跡」

写真は生月島町内に今も残る「鯨組主益冨家居宅跡」です。

立派なお屋敷やってんな〜

益富組が撤退した後も明治30年代まで、生月島での網組の操業は続きました。

また平戸瀬戸でも明治15年(1882年)から昭和22年(1947年)頃まで、主に北上する上りクジラを狙って、生月島民が多数参加した銃殺捕鯨が行われました。

操業を行ったのは、沖合と陸上を合わせて50人ほどの規模の植松組だったそうです。

※写真は「生月町博物館『島の館』」のもの

12~5月の漁期中、平戸島の皿川(申川)に納屋場を置き、海峡沿岸に設置した数カ所の山見に待機してクジラを探し、発見すると狼煙で他の山見に知らせてから出漁したそうです。

オールと帆で進むボート数艘と、クジラを運搬する和船2艘が捕獲にあたりましたが、昭和初期には小型の動力船が導入されました。

※写真は「生月町博物館『島の館』」のもの

潮に逆らって泳ぐクジラを待ち伏せて捕鯨銃を撃ち、火矢(ボンブランス)が爆発して瀕死状態になったクジラにヨロズ(銛)を打って繋ぎ止めます。

最後に羽指が泳いでクジラに取りつき、鼻切りを行って綱を通し、2艘の船に渡した持双柱に括りつけて運んだとのことです。

1漁期に12頭獲れたこともありますが、5頭前後が多かったそうです。

そして、平戸瀬戸に近い緑岡神社や最教寺には、植松組がクジラ供養塔を建立したと記録には残っているそうです。

※写真は「最教寺 クジラ供養塔」

明治32年(1899年)、長崎市の「遠洋捕鯨株式会社」によりノルウェー式砲殺捕鯨船「烽火丸(ほうかまる)」が試験操業を開始しました。同じ年には山口県仙崎で「日本遠洋漁業株式会社」が設立され、対馬や呼子でも沿岸型ノルウェー式砲殺捕鯨法の操業が行われるようになり、近代捕鯨が幕を開けました。

<参考>

・「長崎県平戸市生月町博物館 島の館」資料より

<参考サイト>

・長崎県平戸市生月町博物館 島の館

日本の捕鯨法の変遷

日本の捕鯨は、江戸時代の鯨組による網取式捕鯨を頂点に、独自の形態で発展してきました。

突取式捕鯨は現代でも、比較的小型の鯨類において継続している地域もあるそうです。

【網取捕鯨】

クジラの捕獲に主として網を用いる方法です。

《断切網(たちきりあみ)捕鯨法》

クジラが入った入り江を網で締め切り、奥に追い込んで捕獲する漁法。

もともとイルカや小型クジラを対象に、原始、中世から今日に至るまで、各地で行われてきました。

対馬では15世紀初頭に、この漁法と思われる漁法により、イルカとともに「八海の大物」と記されたクジラを捕獲しています。

丹後(京都府)伊根浦では明暦2年(1656年)頃から大正時代にかけて、大型クジラの捕獲のために行われています。

《定置網捕鯨法》

漁場に固定設置された網(定置網)を用い、クジラを捕獲する漁法。

大規模な定置網が発達した戦国時代末期以降、能登や西海など各地で、主要な漁獲対象だったマグロ・ブリ以外に入り込んだクジラの捕獲が行われてきました。

文化9年(1812年)には、五島魚目の柴田甚蔵がマグロ大敷網(おおしきあみ)を改良してクジラ専用の大敷網を考案。

当時主流だった網掛突取法に比べ、経費を抑えることができたそうです。

江戸時代から明治にかけて、片浦(鹿児島県)、宇久島(長崎県)、神集(かしわ)島(佐賀県)、窪津(高知県)など各地の漁場に導入されました。

【突取捕鯨】

主として、銛や剣などの手投げの道具でクジラを突いて捕獲する方法です。

銛には刺さると抜けないよう「返り」という逆方向の角があり、付いている網で船などの抵抗物を曳かせてクジラを弱らせます。

剣は先が尖っていて、クジラを突いて仕留めます。

《突取捕鯨法》

銛と剣でクジラを突いて捕獲する漁法。

縄文時代から行われていたと考えられますが、元亀年間(1570年~1573年)、伊勢湾で専業の鯨組が行う漁法として確立。

改良されながら、安房、紀州、土佐、西海の各漁場に伝わったとのことです。

※写真は「生月町博物館『島の館』」のもの

《網掛突取捕鯨法》

クジラをあらかじめ網に絡ませて動きを抑えてから突取を行う、日本独自の漁法。

延宝5年(1677年)、紀州太地で確立し、土佐、西海に伝わり主要な漁法となりました。

網の張り方には、繋げて包囲する紀州式と、弓なりに張る西海式があり、古式後期にはナガス鯨を捕獲するため改良されました。

《洋式突取捕鯨法》

銛と槍(ランス)を用いる、欧米起源の突取法。

11世紀頃ビスケー湾岸のバスク地方で始まった捕鯨業で行われ、オランダ、イギリス、アメリカに伝わりました。

17世紀には、大型帆船をボートの母船と解体・加工に用いる母工船型が成立し、漁場を世界中に広げました。

日本でも幕末以降、限定的に導入されたそうです。

《アイヌ突取捕鯨法》

毒を塗った銛で突き、弱って座礁したクジラを確保する漁法。

北海道噴火湾岸のアイヌ民族が20世紀初頭まで行っていたそうです。

また5~9世紀頃オホーツク海沿岸部に居住したオホーツク人も、突取捕鯨を行っていました。

【銃殺捕鯨】

銃を用いてクジラを捕獲する方法です。捕鯨で用いる銃とは、船体に固定されない火器のこと。

一方、1846年にアメリカ人アレンが発明した「ボンブランス」は、内部に爆薬を装填した弾体(炸裂弾)です。

欧米の捕鯨では、当初、木柄の先にボンブランスをつけて直接クジラに投射しましたが、その後、木柄の先端に銛と短銃を付け、投げつけてクジラに接射するダーティングガン「ポスカン銃」や、離れたところから銃や砲などで発射する方法などが考案されました。

銃殺捕鯨法もこの一種です。

ただし欧米では、ボンブランスは概ね従来の突取捕鯨の枠内で、槍(ランス)の役割を強化するために用いられました。

幕末に日本近海で操業した欧米の捕鯨船もボンブランスを持参しており、安政4年(1857年)には北海道の松前奉行がアメリカ捕鯨船の船員と、ボンブランスについて問答したとのことです。

《銃殺捕鯨法》

捕鯨銃でボンブランスを発射して鯨に撃ち込み、捕獲する漁法。

明治15年(1882年)橘成彦の鯨猟会社が平戸島周辺で銃殺捕鯨法により捕鯨を行い、その後、西海などでも試験操業が行われました。

また関沢明清も、房総や金華山沖で捕鯨銃を用いた試験的操業を行ったそうです。

当初は、肩当て式の捕鯨銃とポスカン銃が用いられましたが、後者は程なく用いられなくなりました。

※写真は「生月町博物館『島の館』」のもの

<参考サイト>

・wikipedia 日本の捕鯨

《クジラの豆知識》ハクジラとヒゲクジラの違い

クジラは、歯があるクジラとヒゲがあるクジラの2つに大きく分けることができます。

ハクジラ類は、マッコウ鯨やツチ鯨など体が小さく群れで生活する種類が多く、シャチやイルカもハクジラに含まれます。

口の中に鋭くとがった犬歯状の歯が生えており、一生生え変わることはありません。

魚やイカを見つけると1匹ずつ狙い、鋭い歯で捕らえ、かみ砕くことなく丸のみにして食べるそうです。

鼻孔は頭の上に1つだけあり、鼻孔から続く鼻道と呼ばれる管には、音波を出すことのできる部分がありまず。

跳ね返ってくる音波を受け取ることで、自分の位置やエサ、敵の存在を認識するとのことです。

※写真は「足寄動物化石博物館 マッコウクジラ」のもの

ヒゲクジラ類には、イワシ鯨やニタリ鯨、ミンク鯨、ナガス鯨、シロナガス鯨など体の大きいクジラが属します。

「クジラヒゲ」と呼ばれる三角形の板状の器官が、上あごだけに200~400枚びっしり生えています。

動物プランクトンや小魚を海水ごといったん口に入れ、クジラヒゲをフィルターのようにして、エサだけをこしとって食べます。

一度にたくさんのえさと海水を取り入れられるよう、口が大きいのも特徴です。春から夏にかけてはエサ生物を食べるため寒い海に、秋から冬にかけては子どもを産み育てるため暖かい海に「回遊」を行うものが多いそうです。

鼻孔は頭の上に2つあります。

※写真は「足寄動物化石博物館 ミンククジラ」のもの

<参考文献>

・ヒゲクジラとハクジラ

・ハクジラ・ヒゲクジラ大辞典

クジラの解体や加工、利用について

鯨組の編成は、大きく「沖場」と「納屋場」に分かれます。

沖場は、海上でクジラを捕獲する組織です。

納屋場は、主に陸上でクジラを解体・加工する場所および組織のことを指します。

その他、クジラを発見するために各地に置かれた「山見」や、諸道具の製作・修理にあたる「船大工」「鍛冶屋」「桶屋」などの職人たちがいたそうです。

※写真は納屋場跡に建つ「益冨捕鯨 御崎浦鯨組納屋場跡」の石碑

生月島でのクジラを解体や加工した場所の跡地。

何にも残っていませんが、石碑は建っていました。

跡地かな?大きな海浜公園になっていました。

【クジラの解体】

捕獲され運ばれてきたクジラは、納屋場の前の2カ所の突堤の間に、頭を陸側に付けて引き上げられ、各所に配置した「轆轤(ろくろ)」という人力によるウインチと、大切(おおぎり)包丁を使いながら解体されます。

解体の手順はおおよそ13段階に分かれていたそうです。

まず背中の皮にあけた穴に綱の付いた鈎(かぎ)をかけ、轆轤で引っ張りながら、大切包丁で切れ目を入れて剥いでいきます。

次にその内側の赤身、腹側の皮、大骨(背骨)、と解体していきます。

解体された皮・赤身・骨・臓物などは、吊り鈎やモッコを使い、大納屋など各納屋場に運び込まれます。

※写真は「生月町博物館『島の館』」のもの

解体するときに使った道具やって。

作業別に細かく道具も分かれてるんやね〜今みたいにクレーンとかリフトとか無い時代に、何メートルもある大きなクジラを解体するって、相当大変な作業やったんでしょうね〜

【クジラの加工】

各納屋場は分業してクジラの各部位の加工を行いました。

大納屋では、主に皮や赤身肉が処理されました。

分厚い脂肪層を持つ皮は、小さく刻まれ大釜で炒って液化され鯨油となります。

それを柄杓にすくいとり集めたものを、最終的に樽詰めにしたそうです。

鯨油にすると腐敗することなく遠方まで出荷することができました。

赤身肉は保存がきくよう塩漬け(塩クジラ)にしました。

小納屋では、骨についた肉をそぎ落としたり、内臓から油をとる作業が行われました。

骨納屋では、油分を多く含んでいる骨を細かく刻んだ後、窯に入れて煮て油をとる作業が行われました。

【クジラの利用】

江戸時代、クジラを獲る主な目的は、鯨油をとることにあったそうです。

鯨油は当初、灯油としての需要があったようですが、享保(1716年~)の頃、筑前(福岡県)で鯨油を田に撒いて害虫を退治する方法が発見されて以後、農薬としての利用価値が増大していきます。

文政9年(1826年)には、大倉永常が「徐蝗録」という書物の中で鯨油の使用を勧めています。

稲の豊凶は藩の存亡に関わるものだけに、九州の各藩では一定量の鯨油を備蓄し、農村に配るところもあったそうです。

鯨肉を食べる習慣は、旧捕鯨地や大坂(大阪)を中心とした西日本に普及しました。

特に生月では、益富家が「鯨肉調味方」というクジラ料理書を制作し、鯨食の普及も行っていたそうです。

この本に紹介されている、鯨肉を使った「鋤焼」が鋤焼(すきやき)料理の元祖とされています。

他にも皮・内臓などが、塩漬けや様々な方法で加工され賞味されました。

ひげは細工物のバネとして使用され、油をとった後の煎粕や骨粉も肥料となるなど、クジラは余すところなく利用されてきました。

<参考>

・「長崎県平戸市生月町博物館 島の館」資料より

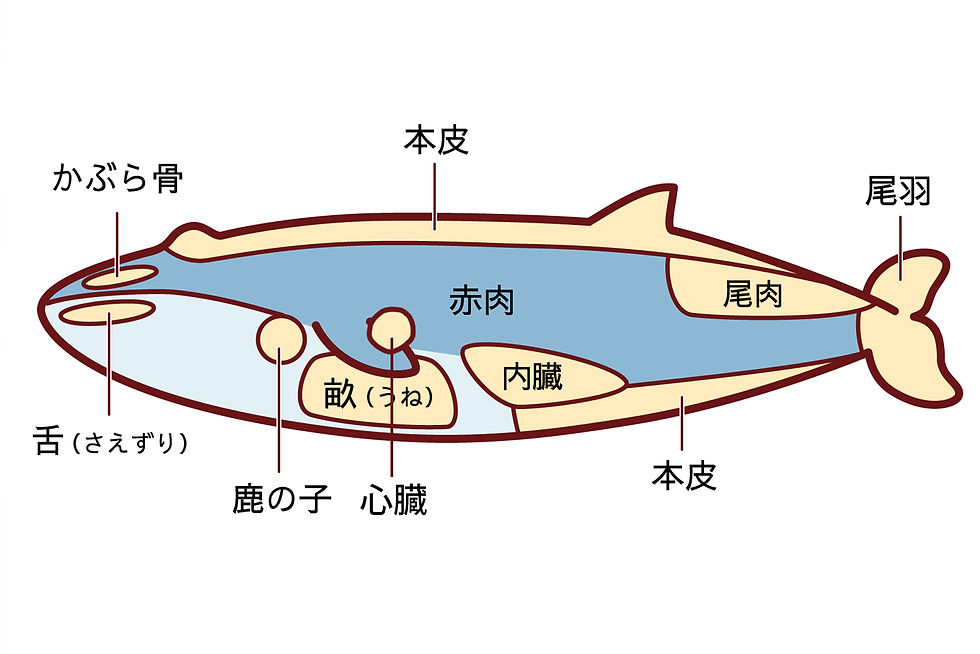

《クジラの美味しい部位をご紹介⑱》かぶら骨

クジラの上あごの縦に伸びた軟骨。

昔から日本料理店の高級食材として珍重されてきたそうです。

コリコリとした食感で、薄くスライスしてお刺身にしたり、酢の物や酒粕漬け、塩昆布和えなどにしたりして食されます。

明治時代の中頃、捕鯨基地として栄えた佐賀県の呼子で考案された「松浦漬」は、かぶら骨の食感を活かし、細かく刻んだものを長時間水にさらして脂を抜き、甘く調味した酒粕に漬け込む珍味。

ご飯のおかずや酒のさかなに最適で、現在も地域を代表する名物として知られています。

<参考サイト>

・ミンク鯨/新物・かぶら骨

・鯨 かぶら骨1kg ブロック売り

・松浦漬本舗

・松浦漬・玄海漬 (九州の珍味)

《おうちでも簡単!鯨肉実践レシピ⑱》松浦漬のアレンジレシピ

松浦漬けはお土産や贈答品として人気で、通販でも購入することができます。

粕漬けですが洗い流したりせず、調味されている酒粕ごと美味しく食べられるとのこと。

そのまま食べるのはもちろん、ワサビを混ぜると日本酒に、クリームチーズを混ぜると白ワインにおすすめのおつまみに。

またアレンジして様々な食べ方で楽しむこともできるそうです。

松浦漬けのアレンジレシピについて、いくつか調べてみました。

【カナッペ】

クラッカーに乗せたり、食パンやフランスパンに乗せて軽く焼いたりして、パーティのオードブルに。

【ディップ風】

茹で野菜につけてディップ風に。

【板わさ風】

厚めに切ったかまぼこの真ん中に切り込みを入れ、松浦漬をはさむ。

【焼きおにぎり】

焼きおにぎりに松浦漬を乗せて、さらに焼く。お茶漬けにしても美味しい。

【冷ややっこ】

豆腐に薬味として松浦漬けを乗せる。

【酒粕アイス】

アイスクリームに松浦漬を混ぜると、豊潤な味わいに。

<参考サイト>

・松浦漬けって何?佐賀の郷土料理の味の秘密やおすすめの食べ方をご紹介!

・伝統の味を守り続ける創業130年の老舗『松浦漬本舗』

<鯨類の史跡を訪ねて>

長崎県平戸市 生月町博物館「島の館」

長崎県平戸市生月町博物館「島の館」ホームページより

「島の館」にはあなたが知らないとっておきの魅力がつまっています。

生月町は、平戸島の北西に位置する人口約5,000人の島。生月大橋を渡ると、そこには海と緑に囲まれた大自然が一面に広がり、そのいたるところに自然の中のくらしから生まれた歴史や文化がたくさんつまっています。

「島の館」では、江戸時代に日本最大規模を誇った益冨捕鯨の展示をはじめ、長い迫害に耐えて受け継がれたかくれキリシタンの信仰、豊かな自然の中で営まれてきた漁業や農業の姿を紹介しており、他では見られない価値ある生月島の魅力を知っていただけると思います。

生月大橋渡ってすぐくらいの所にあります。

捕鯨や鯨文化についてとっても勉強になる場所です。

昔の捕鯨の様子やクジラを加工場(納屋場)に引き上げるときのリアルな模型もあって、いろいろ楽しめる博物館でした。

クジラの骨格標本もあって、のんびり見て回ったら半日はあっという間に過ぎる感じ(個人的感想)。

生月島に行くだけでも大変ですが、せっかく行ったらぜひ入ってみたい博物館ですよ。

<生月町博物館「島の館」>

開館時間/午前9:00~午後5:00(最終入館 午後4:30)

休館日/年始(1日、2日)※館内メンテナンスのため臨時休館あり

住所:長崎県平戸市生月町南免4289番地1

Comments